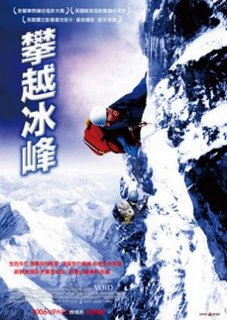

「攀越冰峰」(Touching the Void)

1985年發生在秘魯安地斯山脈Siula Grande峰的山難事件,倖存者Joe Simpson在1988年出版回憶錄,一方面留下這件在鬼門關走一回的山難記錄,另一方面替伙伴Simon Yates解圍。如今導演Kevin Macdonald以該回憶錄為藍本,找來Brendan Mackey和Nicholas Aaron,以紀錄片拍攝手法將原事件完整重現,讓觀眾體會生死交關的臨場氣氛。

Siula Grande峰海拔超過8500公尺,這兩位英國人懷著登山者應有的勇氣與決心,以「純粹登山」的方式進行攀登,所謂「純粹登山」指的是不走既有路徑(也不存在既有路徑),沒有後備救援,以人力方式以釘槌繩索等工具攀爬。在那終年冰封的世界裡,到處充滿危險,誰知道冰雪是否鬆散、冰河表面是否堅硬,會不會有雪崩的危險,這些都存在不確定性,也讓整個攀登行動如同與隨時攫取生命的惡魔搏鬥般可怕。不過登過高山的人都知道,越危險越有挑戰性的山嶽,往往越具有獨特吸引力,Joe和Simon終於在1985年決定征服尚未被征服過的Siula Grande。

雖然出發前都心知肚明攀登高山隨時可能有生命危險,但可無人希望在山裡失去生命。當意外發生時,死亡的恐懼感馬上襲來。當Joe的腿摔斷,又與Simon失去聯繫獨自一人,如果沒有強烈求生意志的支撐,可能很快就放棄性命。山友賴以為生的腿無法使用,每移動一吋就痛不欲生,又在冰天雪地中迷失方向,這樣悲慘的景況相信絕大多數的人都認為死定了。伙伴Simon在短暫的危機判斷後,決定割斷聯繫兩人間的繩子,獨自尋路下山,這也使得他日後回到英國,受到登山協會山友們與大眾無情的批評責難。

如果Joe真的因此遇難,也許Simon所受到的指責會少很多,不過事情不能這樣預測。一般人沒有機會在那麼惡劣的環境下登山,除了體力以外,還考驗著耐寒與耐高的身體承受度,還有遇到緊急危難事件的處理,稍一不慎就可能身葬雪地,屍體永遠難以被發現。透過紀錄片式的拍攝,我們以視聽體驗了人類的極限,相信會讓我們更珍惜生命,更重視友誼。

出處: 祖魯影箴-「攀越冰峰」(Touching the Void)