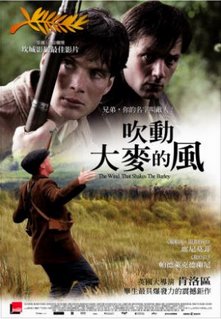

「吹動大麥的風」(The Wind That Shakes the Barley)

以歷史為主題的電影,都要面對「角度」與「立場」問題。本片述說的背景是1920年前後發生在愛爾蘭的獨立運動,當時愛爾蘭由英國統治,而導演是英國人Ken Loach。片中有許多英國軍人虐殺愛爾蘭人民的鏡頭,使得Ken Loach被英國人罵叛國,不過導演仍勇敢地忠實呈現。坎城影展最佳影片「金棕櫚獎」的殊榮,絕非浪得虛名;在金馬影展中放映,也獲得廣大回響,因為當時愛爾蘭與英國的關係,很容易讓人聯想到現在台灣與中國的關係。

歷史上愛爾蘭對於隔鄰強大的英國,一直處於心生不滿又無力反抗的弱勢姿態。從12世紀起,愛爾蘭被英格蘭併吞而受管轄,即使18、19世紀英國政治民主化後,整個愛爾蘭島仍是英國領土的一部份,英王是愛爾蘭人的國王,選出的議員要赴倫敦就職。第一次世界大戰期間,愛爾蘭獨立運動高漲,1919年愛爾蘭選出的議員成立自己的議會,獨立戰爭爆發,英國派兵強力鎮壓。本片即描述這段期間發生在愛爾蘭的故事。

當趨勢形成時,誰也改變不了。當爭取自由的獨立運動成為全民共同追求的目標,即使像主角Damien(Cillian Murphy飾演)這樣前途一片光明的醫師,還有其他詩人、音樂家等社會菁英份子都將自動加入,共同奮鬥。那是一個將理想化為行動的年代,是最接近夢想實現的時代。剛開始Damien有著知識份子慣有的理性分析,認為英國強大的武力是拿著曲棍球桿的愛爾蘭人民所無法打倒的,不過對國家的熱愛,讓他毅然拋棄原本美好穩定的未來,跟隨未唸過書的哥哥Teddy(Padraic Delaney飾演)參加了游擊隊的戰鬥。他說,他的心中擁有兩份愛,舊愛與新愛,舊愛給了女友Sinead(Orla Fitzgerald飾演),新愛是對愛爾蘭的強烈使命感。憑著這份愛國心,一個未曾經歷過戰鬥的醫生Damien拿起長槍加入爭取國家自由的武裝行動。

戰爭要面對的永遠是,朋友與親人的傷亡,以及對敵人的殘忍。曾以救人為志業的醫生如今必須處決人犯,導演將Damien複雜的心情以迅速參雜仁慈與無奈的槍決行為,表現得淋漓盡致。哥哥Teddy的行動派作風是Damien的模範,他們追隨領導者Dan(Liam Cunningham飾演)參加游資作戰。1921年12月,他們的犧牲奮鬥有了初步的回報,英國同意愛爾蘭26個郡成立「愛爾蘭自由邦」,擁有自治的權力,但仍屬於英國的一部份(這讓我想起目前魁北克與加拿大的關係),英王仍是愛爾蘭的國王。這樣的成果是好是壞歷史難論,愛爾蘭主事者接受這樣的協議而停戰,Teddy也認同而成為政府的一員;但Damien可不這麼想,爭取到一半的自由,是一種屈辱,目標仍未達成,因此決定繼續戰鬥。愛爾蘭內戰爆發,Damien與Teddy的關係從戰友轉為敵人。

曾經為共同目標並肩作戰,如今也為意見不同而分道揚標,政治上沒有永遠的朋友,也沒有永遠的敵人。不過有一種關係是永遠不變的,就是他們的手足兄弟之情,即使到死仍堅定不移。愛爾蘭真正成為獨立國家要到二戰結束後的1949年,英國承認其獨立,但愛爾蘭北部6個郡(北愛爾蘭)仍屬英國,因此愛爾蘭共和軍持續半個世紀的武裝反抗,直到去年才解除武裝,決定以和平方式完成愛爾蘭的南北統一。

統治與被統治,統一與分裂,一直是歷史上戰爭殺戮的主因。歷史很難被遺忘,但卻不斷重演,歷史的殘酷教訓從來不因被記取而得以避免。Damien投身爭自由之戰,台灣歷史上也有許多先聖先賢做類似的事,幸福富有不是他們人生的目標,追求國家的自由才是他們心中的大愛。我們幾乎已失去這樣的情操,在許多人心中,功利主義早已取代一切,個人福祉成為最重要且唯一追求的目標。

出處: 祖魯影箴-「吹動大麥的風」(The Wind That Shakes the Barley)

0 Comments:

張貼留言

<< Home