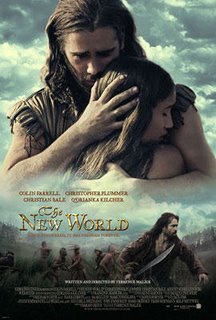

「決戰新世界」(The New World)

新世界、舊世界的區分,直接體現西方人的主觀意識,17世紀美洲新大陸的發現,讓歐洲探險家有了存在的意義。此後一波波的佔地殖民浪潮襲擊北美,北美原住民和歐洲開拓者的衝突,逐漸浮上抬面。「入侵者」和「開拓者」的雙重角色矛盾,同時依附在這群西方人身上。對於北美原住民而言,卻是差點亡國滅族的歷史大災難。

新世界、舊世界的區分,直接體現西方人的主觀意識,17世紀美洲新大陸的發現,讓歐洲探險家有了存在的意義。此後一波波的佔地殖民浪潮襲擊北美,北美原住民和歐洲開拓者的衝突,逐漸浮上抬面。「入侵者」和「開拓者」的雙重角色矛盾,同時依附在這群西方人身上。對於北美原住民而言,卻是差點亡國滅族的歷史大災難。

生活水準有高低之別,但文化無所謂高低,因為沒有人能脫離人類社會,客觀地對文化做評判。兩個文化體系的接觸,新舊世界的概念是相對的。對那群原住民、對那位印第安公主Pocahontas來說,西方世界就是他們的新世界,一切充滿新奇與幻想,但也充滿危機。當Colin Farrell飾演的Smith上尉隻身在印第安國度,體驗真正的自由、誠懇,人與人之間沒有欺騙、狡詐、嫉妒、謀害等心機,加上純愛戀情的滋潤,這不就是人們夢寐以求的天堂嗎?Smith猶豫著,面對這樣美好的新世界,還有回到舊世界的動機嗎?

愛情,是助力也是阻力;異族之間的愛情,原本就難以獲得祝福,何況文化差異如此之大。對族人來說,Pocahontas幾乎為私情而陷族人於危機之中,後來也讓自己身陷險境,成為敵方的人質;Smith為私情差點犧牲剩下的38名成員,後來被剝奪權力,另派任務遠赴他方。兩人不見容於世的愛情,註定沒有結果,剩下的只是期待與想像。

這是一部充滿自省意念的電影,常以個人的第一人稱角度,於內心自言自語,展開自我省思之述。17 世紀在新大陸發生的異類文化接觸,是歷史發展的不歸路,一經啟動便無法停止。至今跟隨西方人回溯那段歷史,對錯已不重要,畢竟不再能改變甚麼。現今北美社會的富裕,多少是有雅量接受民族大融合的成果,追溯到源頭,不也是從當初殖民者與原住民族接觸,而體驗的相處之道開始的嗎?

出處: 祖魯影箴-「決戰新世界」(The New World)

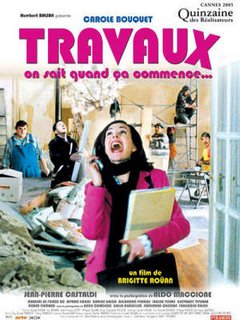

「房事一二三」(Travaux, on sait quand ça commence...)

這部法國喜劇片,在去年的台北金馬影展上演。主演的Carole Bouquet是法國知名女星,演出喜劇算是頭一遭。片尾甚至請來英國性格男星Hugh Grant驚鴻一瞥,剛好配合本片無厘頭的喜劇風格。

這部法國喜劇片,在去年的台北金馬影展上演。主演的Carole Bouquet是法國知名女星,演出喜劇算是頭一遭。片尾甚至請來英國性格男星Hugh Grant驚鴻一瞥,剛好配合本片無厘頭的喜劇風格。

Carole Bouquet飾演巴黎的一位律師Letellier,以同情貧窮弱勢的新移民著稱,在法庭上會一邊答辯一邊跳起舞來,也贏了不少官司,不過跳舞答辯當然為了增加喜感的安排。她想要在家裡上下兩層樓間搭建一個樓梯,請來一群拉丁裔移民負責工程,這群工人擁有堅定的自信,卻只有三角貓工夫,設計上畫了許多大餅,過程卻錯誤百出,把Letellier的家搞得天翻地覆,還引發火災,差點讓Letellier取消裝修計畫。不過最後還是順利裝修完成,皆大歡喜,這群拉丁移民並沒有讓Letellier失望,劇終前還吸引一位帥哥親自蒞臨,開啟另一個夢想之門。

法國式幽默其實很獨特,不是那種會讓人哈哈大笑的型態,而是默默在心中感到輕鬆快樂。若干無厘頭行為,配上適度的誇張效果,連幽默都像西方文明社會一般高雅。雖然有時並不瞭解編劇所要表現的有趣之處,有時也感到不夠過癮、不夠放得開,這種淺嚐即止的風趣,也許不是那麼容易獲得大部份觀眾的認同吧?

出處: 祖魯影箴-「房事一二三」(Travaux, on sait quand ça commence...)

「春之雪」(春の雪; Snowy Love Fallin' in Spring)

三島由紀夫自殺前最後遺作「豐饒之海」,本片即改編自第一部「春之雪」。故事描述日本大正時期一對貴族情侶曲折感人的愛情故事,由妻夫木聰和竹內結子兩位名星演出男女主角,讓本片的卡司陣容也成為吸引觀眾的原因之一。

三島由紀夫自殺前最後遺作「豐饒之海」,本片即改編自第一部「春之雪」。故事描述日本大正時期一對貴族情侶曲折感人的愛情故事,由妻夫木聰和竹內結子兩位名星演出男女主角,讓本片的卡司陣容也成為吸引觀眾的原因之一。

貴族子女的愛情,常是文藝片的題材,啣著金湯匙出生的他們,同時也背負著包袱。尤其在古代,自由戀愛不被認同,子女是父母私有器物的觀念下,婚姻只是負有某種目的的手段而已。私有戀愛,稀少且代價高昂。

不過本片中松枝清顯與聰子的問題,剛開始並不在貴族包袱,兩人青梅竹馬長大,早已互相愛戀,甚至小時候即開玩笑似地私訂終身,就在時序入春下著雪的日子。只是一直被戲稱還是小孩的清顯,一方面堵氣,另一方面也沒有足夠的勇氣,向長大後的聰子表白,畢竟聰子還比他大兩歲。聰子等著等著,兩人時而吵架時而和好,聰子甚至時常主動邀約見面加以暗示,卻從未等到清顯的表白,兩人的關係從未進一步發展。

關係停滯不前,新的事件發生,天皇的賜婚,在那個時代應是無比光榮的喜事,但卻在聰子心中隱隱作痛。關鍵時刻,聰子急切地等待清顯表明愛意,拯救他們之間的愛情,但仍在負氣的清顯卻沒有任何表示。在大環境的壓力下,聰子只有默默地完成御賜的婚事,也許當下確曾下定決心就此終了一生。

他們太小看愛情的力量,也太自豪自我控制的能力,一切道德教條很快地崩潰了,他們冒著通姦事發的危險,不斷地越軌,沉溺在戀愛的喜悅中。唉,真的是偷來的比較快樂,當初得以光明正大在一起的機會隨意丟棄,毫不珍惜,卻在事情已無挽回餘地後才後悔。勇氣用在不對的時刻,災難隨之來臨,夜路走多總會碰到鬼,他們沒有碰到鬼,碰到的卻是東窗事發後排山倒海而來的浪潮,沖得他們零零碎碎,連兩家家族都差點糟殃。

難道真的「得不到才是最美」?選擇出家為尼減少損害的聰子,也選擇放棄清顯。她無法與清顯出走承受外遇的責難,也無法心中坦然繼續原來的婚姻,只剩唯一的路,是長伴我佛。清顯這一生還有很長的路要走,是否有機會喚回聰子,實不得而知。正確的事要在正確的時刻實行,我想是本片給予我最重要的人生哲理。

出處: 祖魯影箴-「春之雪」(春の雪; Snowy Love Fallin' in Spring)

「崔斯坦與伊索德」(Tristan & Isolde)

電影附標提示:在羅密歐與茱麗葉之前,還有崔斯坦與伊索德,即已擺明了故事內容將與之對比。本地觀眾對西方歷史沒有那麼熟,聽到這兩人的名字大多來自華德納的同名歌劇,這次由Kevin Reynolds改編為電影型式,讓更多觀眾有機會瞭解在歐洲黑暗時期戚美動人的愛情故事。

電影附標提示:在羅密歐與茱麗葉之前,還有崔斯坦與伊索德,即已擺明了故事內容將與之對比。本地觀眾對西方歷史沒有那麼熟,聽到這兩人的名字大多來自華德納的同名歌劇,這次由Kevin Reynolds改編為電影型式,讓更多觀眾有機會瞭解在歐洲黑暗時期戚美動人的愛情故事。

地理上同屬大不列顛的愛爾蘭與英格蘭,近千年的分合對抗,是歐洲歷史上的重要議題。羅馬帝國滅亡,歐洲進入黑暗時代,原屬羅馬領地的英格蘭,煞時失去保護,各路武力盤據。此時對岸的愛爾蘭武力強盛,常跨海征服英格蘭各城邦,使英格蘭人民備受屈辱。故事在這樣的背景下展開,男女主角在分屬兩個互為敵對的勢力下,一場結合恩情、親情與愛情的拼死掙扎於焉發生。

這樣的劇情讓我聯想到多年前的「第一武士」(First Knight)一片,身為國王忠誠的下屬,為了感恩、為了人民福祉,將自己所愛獻給國王,為國家榮譽犧牲真愛。Tristan曾被Marke王救一命,Marke更因此失去右手,一方面為了報恩,一方面為了完成統一英格蘭的願望,免於持續遭受愛爾蘭欺凌,Tristan忍痛將迎回的敵方公主Isolde讓給Marke。當然我不清楚若Tristan早知愛爾蘭公主就是Isolde,會不會大方地讓出,不過歷史是不能重來的,事件發生先後早有定數。

Marke王在得知兩人姦情後,憤怒到完全忘了Tristan所建立的功勞,因為他也愛上了Isolde,愛是佔有,不容分享,即使是最信任的下屬也一樣。不過當Marke得知真相後,就像開明的君王一樣,釋放並成全他們倆。Tristan如果此時為了私情與Isolde遠走高飛也就罷了,但他豈是這樣的人?在Marke遭受愛爾蘭內外夾攻,英格蘭即將再度四分五裂的危急存亡關頭,Tristan決定留下來抵抗愛爾蘭大軍,身先士卒的他終於戰死,留下可歌可泣的故事永留青史。

我不清楚這段故事在歷史上的真假,因為許多情節引人懷疑,像兩島相隔的海洋距離並不短,何以能安全地從英格蘭漂流到愛爾蘭?身染巨毒的Tristan真的靠Isolde的土法來成功解毒?不過古裝片不必假求歷史真相,至少Marke王在位時英格蘭的統一是事實,兩島的戰事頻仍也是事實。戰爭下的愛情,永遠是文藝電影最好的題材,也往往以悲劇收場。不完美的結局,才是吸引觀眾回味不已的關鍵吧?

出處: 祖魯影箴-「崔斯坦與伊索德」(Tristan & Isolde)

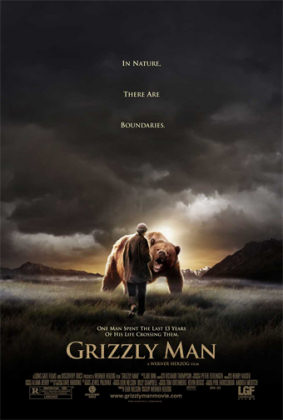

「灰熊人」(Grizzly Man)

德國導演Werner Herzog針對具爭議性的環保人士Timothy Treadwell所製作的紀錄片,本片出現的角色都是本人,連Timothy Treadwell出現的片段都是他自己使用攝影機拍攝的,更具臨場真實感。不過本片紀錄的主角在2003年已遭灰熊吞噬,陪葬的還有他當時的女友Amie Huguenard。

德國導演Werner Herzog針對具爭議性的環保人士Timothy Treadwell所製作的紀錄片,本片出現的角色都是本人,連Timothy Treadwell出現的片段都是他自己使用攝影機拍攝的,更具臨場真實感。不過本片紀錄的主角在2003年已遭灰熊吞噬,陪葬的還有他當時的女友Amie Huguenard。

Timothy Treadwell曾在保育界很有名氣,以獨自生活在灰熊世界長達13年,目的為保護當地灰熊不被盜獵,而被Discovery等頻道製作成節目。地點在美國阿拉斯加的Katmai National Park,他每年夏天都在灰熊活動範圍內紮營,從他自拍的影片 看來,他常與灰熊近距離接觸,甚至摸他們的鼻子。熊體大力大,是肉食動物,任何近距離觀察都冒著生命危險,Treadwell起初即成名於他過人的勇氣。他甚至給熟識的每頭熊一個名字,也把每個地點予以命名,使用各界的捐款進行野外研究,近距離觀察這些兇猛的保育類動物。在2003年十月和女友遭兩頭灰熊攻擊身亡後,一些不為人知的秘密才在整理他的遺物後揭發。本片並非歌頌功德,而是以事實揭露他病態式的思想與偏執狂的行徑。

Katmai National Park的規定是,不可與灰熊距離少於50公尺,這樣的規定與其說是保護人類,不如說是為了讓灰熊不要習慣人類,以免失去危機意識。但從Treadwell發表的拍攝片段發現,他不斷地違反這項規定,因此該國家公園管理單位一直對這號人物感到頭痛。在屬於他遺物的拍攝影片中,有許多對聯邦政府、對保育團體的漫罵、嘲諷,看來像是不理性的偏執狂患者;加上他對灰熊的「熱愛」,已經到超乎常人的程度,似乎希望自己是一頭灰熊,成為他們的一份子,這已經接近心理疾病的層次。他的目的究竟是否在保護灰熊免於獵殺,也值得爭議,因為當地已經絕少有偷獵的情事發生,在他拍攝的影片中也絕少看到,但為何仍支撐13年繼續待在那裡?

由於他成名後宣稱小時在澳洲長大,但事後媒體追查他的身世卻發現他小時住在佛羅里達,曾染上毒癮,年輕時到加州想成為演員,但只是三流之譜,後來一次機緣到阿拉斯加旅行,才瘋狂愛上灰熊世界。可以確定的是,他從未踏上過澳洲。投入灰熊保育工作讓他成名了,是否這才是支撐他繼續此一事業的原始動力,尚未可知。

後來得知他雖然自命為灰熊人,但他接觸的其實不是真正的灰熊(Grizzly),灰熊實際上居住在山裡,由於食物來源較少性格比較兇猛。他接觸的動物叫做棕熊,性格比較溫馴。究竟他是懷著甚麼心態進入熊的保育領域,是真的為了動物保育、還是為了個人名利、或甚至只是精神上的偏差?

詭譎的是,當他最後受到灰熊的毀滅性攻擊,攝影機的錄音功能不知在何種情況被啟動,而記錄下他和女友死前反抗掙扎的恐怖錄音,本片有播出這段錄音的畫面,卻是消音狀態,我想這麼真實的死前掙扎還是不要讓觀眾體驗才好,否則成了驚悚電影。

看過這段紀錄片,心理的感覺很怪異,有點恐怖,因為主角被熊活生生吃掉了,雖然熊最後被射殺;有點好奇,因為對他的行為有許多不解之處。人類實在是最複雜的動物了,即使看似為保育而奉獻生命的人,也可能只是天大的謊言,需要一生來成就的謊言,到底目的何在?無怪乎只有心理變異,能夠解釋了。

出處: 祖魯影箴-「灰熊人」(Grizzly Man)

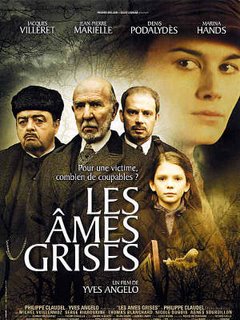

「灰色的靈魂」(Les Âmes grises)

灰色,是陰暗的代表,我想沒有多少人喜歡灰色。以灰色為主題,營造詩詞的意境,描述生命的複雜,全片的劇情安排就不想讓觀眾感到雀躍。本片改編自同名的小說,法國新生代作家Philippe Claudel更因此獲得法國最高榮譽的文學獎,去年他本人更親自來到台灣宣傳,讓台灣讀者感受他的魅力。

灰色,是陰暗的代表,我想沒有多少人喜歡灰色。以灰色為主題,營造詩詞的意境,描述生命的複雜,全片的劇情安排就不想讓觀眾感到雀躍。本片改編自同名的小說,法國新生代作家Philippe Claudel更因此獲得法國最高榮譽的文學獎,去年他本人更親自來到台灣宣傳,讓台灣讀者感受他的魅力。

雖然故事背景是第一次世界大戰的法國,主題卻不是戰爭本身。當時法國東北部的洛林區飽受戰火洗禮,是德法交戰最炙烈的地方,充滿逃兵與反叛的氣氛。從一個餐廳老闆的十歲女兒陳屍河邊開始,劇情卻不在於找出兇手是誰,而是把時光後移,當時經手此案的警察退休後,某天翻閱當時辦案用的筆記本,回憶當初的人事種種。畢竟在那個每天都有人死亡,人命不值錢的時代,一個小女孩的死並不會引起太多矚目。這是人性的灰,社會的灰,連環境都一起變得灰暗。

那位小學女老師Lysia Verhareine,借住於老檢察官Pierre-Ange Destinat住處,天天期盼前線的男友平安歸來。戰爭是殘酷的,書信往返費時,卻是平安的唯一依據;總是有那麼一天,不再收到回信,這惡耗雖被老檢察官Destinat暫時隱藏起來,卻逃不過時間的輪轉,總有揭開的一天。更可悲的是那樣的年代,到處是那樣的悲劇,反倒顯得平凡,忍受失去親人的痛苦如同家常便飯,就像戰爭中生命的輕微,不足為奇。獨身的老檢察官,不能說沒有愛的權力,只是在如此晦暗的氛圍中誰有心情去談及愛呢?

Destinat並不是沒有正義感,為何讓一位邪惡法官Le juge Mierck為所欲為,隨意入人於死罪?當死亡隨處可見,正義有何意義?即使真相大白抓到真正的兇手,只是增加一個死人而已,誰會在乎?個人榮譽早已不值錢,反正逃兵本來就是死罪一條,將小女孩的死強加於逃兵身上,同樣是死,又能結案。法官執行,合法也合乎程序,檢察官也就睜一隻眼閉一隻眼,了結此案。所謂上下交征利,莫此為甚。

在連年戰火的折磨下,地位不分貧富貴賤,醜陋的人性一一顯露。在如此的苦痛下面對謊言已失去揭發的勇氣與責任,剩下的只是沉默與懦弱。這個世界沒有好人與壞人之分,每個人都承載著若干罪惡,卻在亂世之中顯得微不足道。模糊化的善與惡,讓人忽視對錯的判斷,一切人事物都處於中間地帶、黑和白之間,是極度的灰。

人本來就沒有絕對的善惡,但人的心中必須存有對善惡的判斷,才有生存下去的意義與價值。一時的灰,讓靈魂陷於混沌與掙扎,也許尚可忍受,只待光明的到來,才能使靈魂回復通透,讓人性價值回歸。

出處: 祖魯影箴-「灰色的靈魂」(Les Âmes grises)

「晚安,祝你好運」(Good Night, and Good Luck.)

二戰結束的五○年代,共產風潮席捲全球,資本主義領頭的美國亦處於驚恐之中。在強迫選邊站的政治氣氛下,參議員麥卡錫(Joseph R. McCarthy)帶頭走向極端,麥卡錫主義(McCarthyism)之風,在1950年到1954年的美國政壇,興起一陣腥風血雨。即使是講求民主自由的美國,也在此一階段進入白色恐怖時期,據估計有上千萬民眾接受過忠誠調查,以確保排拒共產主義的滲透。

二戰結束的五○年代,共產風潮席捲全球,資本主義領頭的美國亦處於驚恐之中。在強迫選邊站的政治氣氛下,參議員麥卡錫(Joseph R. McCarthy)帶頭走向極端,麥卡錫主義(McCarthyism)之風,在1950年到1954年的美國政壇,興起一陣腥風血雨。即使是講求民主自由的美國,也在此一階段進入白色恐怖時期,據估計有上千萬民眾接受過忠誠調查,以確保排拒共產主義的滲透。

在反共為無限上綱的政治氛圍下,「寧可錯殺一百」的極端主義使得人人自危,從政府官員到市井小民,即使和共產活動毫無瓜葛,也必須應付他人毫無根據的指控。麥卡錫在1950年2月9日的林肯紀念會上,「爆料」宣佈手上握有政府之中205人的名單,指控他們已在政府各部門建立共產間諜網,使得許多公務員在無端指控下遭監控、解僱或囚禁,但事後證明根本沒有這份名單。這段期間,麥卡錫以謊言捏造的方式,隨意指控他人,用以挽回自己每下愈況的聲勢,造成許多戕害民眾自由人權的情事案件,言論與新聞自由受到前所未有的抑制。此時新聞輿論成為重要的一權,試圖平衡政府權力的不當傾斜。本片描述1953到1954年CBS新聞節目團隊,主持人Edward R. Murrow和製作人Fred Friendly等,以弱勢的新聞節目力抗麥卡錫的過程,雖然壓力重重,每每承受停播和開除的威脅,但仍對推翻麥卡錫集團,做出不可抹滅的重要貢獻。

本片以黑白影片的形式呈現,從電視機的出現,到麥卡錫的倒台,特意突顯電視節目欲跳脫單純的娛樂功能,進展到對政治風氣具導正功能的社會價值。片中像華盛頓郵報、紐約時報等道具,盡力符合當天同一份報紙的頭版報導內容,讓時空彷彿回到肅穆的五○年代,分不清真假。雖然最後該節目仍舊逃不出停播的宿命,但Murrow具新聞正義的風骨,製作團隊不畏高層施壓的豪情,讓後世津津樂道。

對比於現代媒體的興盛,新聞正義已不再是電視媒體所追求的,新聞從業人員堅持正義的風範不再,與本片所述的事件相比有如天壤之別。權力使人腐化,現代媒體因權力過大而產生各種弊病,如新聞報導不當等於未審先判、預設立場妄下結論、只求獨家不予求證等問題,讓媒體的地位一落千丈。值此媒體亂象雜陳之際,本片若能喚回部份新聞從業人員的良心,可謂余願足矣。

出處: 祖魯影箴-「晚安,祝你好運」(Good Night, and Good Luck.)

「天堂此時」(Paradise Now)

Said和Khaled這兩個在巴勒斯坦長大的青年,是再平凡不過的修車場員工,也是無話不談的好朋友。他們報名了反抗組織的自殺炸彈行動,身旁親友(包括父母)都不知情,直到有一天反抗組織派人跟他們兩個「愛國青年」說:「是輪到你們為國捐軀的時候了。」他們預定在兩天內赴以色列展開自殺炸彈攻擊,這兩天的生活狀況,是本片描述的重點。

Said和Khaled這兩個在巴勒斯坦長大的青年,是再平凡不過的修車場員工,也是無話不談的好朋友。他們報名了反抗組織的自殺炸彈行動,身旁親友(包括父母)都不知情,直到有一天反抗組織派人跟他們兩個「愛國青年」說:「是輪到你們為國捐軀的時候了。」他們預定在兩天內赴以色列展開自殺炸彈攻擊,這兩天的生活狀況,是本片描述的重點。

中東複雜的政治情勢,不是一朝一夕形成,宗教的差異加深種族的對立,使得這個地區千年以來從未平靜過。目前由於以色列的強大,讓巴勒斯坦成為弱勢族群,但弱勢者有弱勢者的反抗方式,正規武力的反擊難以取勝,自然發展出悲壯的自殺式攻擊。如同二戰末期的日本神風特攻隊般, 以一人自願犧牲換取敵人的多量死亡,看起來是划算的;只是神風特攻隊攻擊的是軍事目標,但自殺炸彈客大多只能攻擊無辜的平民,因為接近不了以色列軍事目標。

現在的巴勒斯坦人打從一出生就背負著對抗以色列的天責,如同幾十年前的台灣人背負著隨時會反攻大陸、準備打仗的重任,在這樣的氣氛下,Said和Khaled視犧牲自我為個人的最高榮譽。兩人懷著堅強信念,私下向家人朋友道別,全身綁好炸彈進入以色列邊境,卻突然遇上以軍,導致計畫失敗,兩人分開。在兩人分開的這段時間,心態與想法慢慢發生變化,只是變化的方向令人想像不到。

Khaled回到巴勒斯坦,在尋找Said的過程中與Said親友談話,漸漸轉變當初堅強的信念,以致於找到Said後極力勸說他放棄自殺攻擊的計畫;反倒是成功進入以境的Said,一念之間未上公車引爆炸彈,再度穿過邊境回到巴勒斯坦,卻由於父親在世時與以色列人合作而被巴人視為背叛者,極欲洗脫罪名的Said,再度進入以色列,堅定不移地在公車上引爆了炸彈。我想導演Hany Abu-Assad想要表達的是,雖然兩人起初是懷著聖戰的信念參加秘密攻擊行動,但後來實際推動執行的力量,卻是個人的愛恨情仇。

要一個正常人自願放棄生命,自然有許多複雜的因素,外人難以理解何以這些因素足夠讓人自殺。印象中這是第一部以巴人自殺炸彈客為主題的電影,透過導演獨特的敘事手法,讓觀眾瞭解到自殺炸彈客並不是毫無人性的魔鬼,也不全是單純的愛國情操來推動。我們無權論斷他們的行為,畢竟千年來累積的仇恨尚無解決之道,只願無辜的平民百姓能儘少受到波及。至於複雜的政治與宗教問題,只有期待人類的智慧了。

出處: 祖魯影箴-「天堂此時」(Paradise Now)

「姦情」(Monamour)

義大利電影對性的開明豪放,從本片可窺一斑。導演Tinto Brass大膽表現情慾,露骨而直接,片中不特意遮掩男女性器官的鏡頭,讓本片被歸屬到情色領域,也不可能在台灣院線上映。

義大利電影對性的開明豪放,從本片可窺一斑。導演Tinto Brass大膽表現情慾,露骨而直接,片中不特意遮掩男女性器官的鏡頭,讓本片被歸屬到情色領域,也不可能在台灣院線上映。

如果不在於欣賞情慾奔放的演出,劇情本身實在沒甚麼好說明的。單純的太太外遇事件,飾演太太Marta的Anna Jimskaia在片中不乏露骨地激情演出,Marta對先生Dario在婚後失去對性的熱情感到饑渴難耐,隨夫出差住飯店時意外發展短暫的婚外情。在出差即將結束時,Marta終於決定放棄,保存婚姻的完整。先生Dario從被蒙在鼓裡到發現太太的不忠,內心由憤怒、掙扎轉換到對Marta重新燃起一股性的渴求,間接喚回Marta的心,讓她選擇回歸婚姻。

大量的性愛畫面,配合古藝術創作對性的描繪,讓情慾無限奔馳的程度是前所未有。除此之外,可能沒有甚麼好稱許的了。

出處: 祖魯影箴-「姦情」(Monamour)

新世界、舊世界的區分,直接體現西方人的主觀意識,17世紀美洲新大陸的發現,讓歐洲探險家有了存在的意義。此後一波波的佔地殖民浪潮襲擊北美,北美原住民和歐洲開拓者的衝突,逐漸浮上抬面。「入侵者」和「開拓者」的雙重角色矛盾,同時依附在這群西方人身上。對於北美原住民而言,卻是差點亡國滅族的歷史大災難。

新世界、舊世界的區分,直接體現西方人的主觀意識,17世紀美洲新大陸的發現,讓歐洲探險家有了存在的意義。此後一波波的佔地殖民浪潮襲擊北美,北美原住民和歐洲開拓者的衝突,逐漸浮上抬面。「入侵者」和「開拓者」的雙重角色矛盾,同時依附在這群西方人身上。對於北美原住民而言,卻是差點亡國滅族的歷史大災難。