「吉屋出租」(Rent)

已成名的百老匯歌舞劇,改編成電影,讓更多的觀眾能欣賞到,會是怎樣的一番風貌?

已成名的百老匯歌舞劇,改編成電影,讓更多的觀眾能欣賞到,會是怎樣的一番風貌?

這部描述非主流人物的片子,充滿都市邊緣人的嘶聲吶喊,像布蘭詩歌般,將不為主流社會認同的市井流俗,向外界發出強烈的怒吼。

愛情是否可以出租?雖然故事是從三位共處一室的室友,在聖誕節來臨前因繳付不出房租,即將被掃地出門開始。這是九○年代的紐約,貧窮藝術家充斥East Village,這群「波西米亞人」主角們有男女同性戀者、雙性戀者、憂鬱症患者、愛滋病患等等。雖然日子難過但在愛慾縱橫間仍展現旺盛的生命力,不畏窮困,不畏病魔,不畏生活和工作上的不如意,盡全力過好每一天。「No day but today」,把握當下,讓他們在人世的每一天都活得精采,毫無遺憾。

歌舞片劇情通常不會太複雜,歌舞本身的表現也是一大重點。既然片中人物與愛恨關係如此驚世駭俗,歌舞本身亦是極盡誇張與反傳統,在兩個多小時中毫不感到枯燥煩悶。像Maureen的演出,多麼吸引觀眾目光;Mimi的誘惑,讓人無法擋,不敢相信Roger竟能拒絕她的誘惑,若非經歷痛徹心扉的愛情不會如此。還有那段在餐廳中歌頌波西米亞人的聯合歌舞,人數多空間小難度高,卻安排得淋漓盡致,讓人拍手叫好。

據說原音樂劇編寫人Jonathan Larson在1996年第一次正式演出前就辭世,無緣看到自己的作品在日後登峰造極,還得到普立茲獎。能將一群極端的社會邊緣人描述如此精采的確異數,除了實際瞭解他們的生活、思想行為外,要獲得普羅大眾或影劇評的認同更屬不易。也許我們該告訴自己,不論出生、不論背景、無分工商、無分貧富,以自己所屬的身份,用心過好每一天,就不會白走這一遭。

出處: 祖魯影箴-「吉屋出租」(Rent)

「最後的獵人」(Le Dernier Trappeur)

在北方接近極地的冰封天地中,Norman Winther這位碩果僅存的特殊人士,正在自然界裡以原始的打獵方式唯生。他和他的印地安人妻子有著共同的夢想,堅持和自然和諧共處。雖然人為環境的干擾讓他們的生活方式受到嚴厲的挑戰,不過他們仍堅持到最後,像是對人為的破壞做具體卻無言的抗議。

在北方接近極地的冰封天地中,Norman Winther這位碩果僅存的特殊人士,正在自然界裡以原始的打獵方式唯生。他和他的印地安人妻子有著共同的夢想,堅持和自然和諧共處。雖然人為環境的干擾讓他們的生活方式受到嚴厲的挑戰,不過他們仍堅持到最後,像是對人為的破壞做具體卻無言的抗議。

本片不算劇情片,因為片中人物都是本人親自演出,但也不是紀錄片。導演以紀錄的方式,拍攝他們日常生活的片段和一些事件,從這些事件中,讓觀眾瞭解到他們堅持這種生活方式背後的意義,和承擔的風險。與其說Norman Winther是地球上最後一位以誘捕為生的獵人,毋寧說他是位自然哲學家,深悟生物和大自然互動的道理。他認為獵捕的準則在於足夠就好,而不需貪心。人類吃下獵物的意義在於吸收生命,才能延續生命。只是現代人的通病就是貪心,難以滿足,要求的永遠比實際需要的還多。

哈士奇是白色世界中重要的動物,地位如同駱駝之於沙漠,犛牛之於西藏高原般,人狗共生相依為命。當Norman Winther差點喪命於冰湖,卻讓一隻被視為無用的哈士奇解救,狗的善解人意發揮了作用,人與狗的感情,象徵著自然萬物互相依存的道理。自然界自有一套存續法則,不予以破壞就能生生不息。人也是大自然組成份子之一,當盡綿薄之力參與循環,而非過度耗用和破壞。在Norman Winther的認知裡,不必接受傳統書本教育,而能從生活中領悟生命存在的意義,說他是自然哲學家,再適合也不過。

本片沒有高潮迭起的劇情,節奏像一首交響詩般穩重而明亮,適合觀眾靜靜地欣賞,同時多予思考。談生態保育的議題多如牛毛,何妨透過一位堅持傳統生活方式的獵者,看看這個世界,再回頭思考我們能做甚麼,才有益於我們所生存的地球?

出處: 祖魯影箴-「最後的獵人」(Le Dernier Trappeur)

「NANA」(ナナ)

兩個同齡、名字唸法相同的少女,在同一個時空相遇。南轅北轍的個性,會激出甚麼樣的火花?一個是個性自主、為理想犧牲愛情的獨立少女大崎娜娜;另一位是為愛而活、人生無大志的天真少女小松奈奈。這兩人由相遇到相知,在各自的愛情與相互間的友情之中交織,漸漸獲得成長的故事。

兩個同齡、名字唸法相同的少女,在同一個時空相遇。南轅北轍的個性,會激出甚麼樣的火花?一個是個性自主、為理想犧牲愛情的獨立少女大崎娜娜;另一位是為愛而活、人生無大志的天真少女小松奈奈。這兩人由相遇到相知,在各自的愛情與相互間的友情之中交織,漸漸獲得成長的故事。

據說漫畫版的NANA狂銷,終於改編為電影。在選角方面有其特色,飾演娜娜的中島美嘉,個性就像娜娜一般獨立,中島美嘉近幾年在日本的迅速竄紅,如同娜娜的翻版,自然最有說服力。至於飾演奈奈的宮崎葵,也是新生代美少女明星,她的外型屬天真可愛型,正適合片中奈奈的特質。

全片在兩人相遇後因故同住一屋,各自在愛情領域中跌跌撞撞、相扶相持中展開。兩人的故事剛開始似乎無關,因為個性獨立的娜娜起初並不是那麼看得起為男友而遠赴東京的奈奈,但話多的奈奈卻又天真地把自己的事一股腦全盤托出,娜娜雖不認同卻也無意拒絕。但相處日久後,娜娜卻漸漸瞭解奈奈純真的心而開始給予同情與幫助,尤其和奈奈目睹其男友章司的背叛,竟主動起身替奈奈據理力爭,這時娜娜展現柔軟而富有正義感的一面,令人眼睛為之一亮。

前半段一直到奈奈的失戀,是奈奈為主的故事;後半段則揭開看似堅強的娜娜,所不為人知的愛情故事。她和身為吉他手男友蓮的愛情,曾是如此山盟海誓,令娜娜在手臂上烙印一朵蓮花來見證。當蓮毅然決定赴東京追求事業,娜娜原本也能像奈奈一樣為愛跟隨,但她卻選擇為自己事業而放棄愛情,決心在沒有蓮的情況下繼續為主唱事業奮鬥,闖出好名堂。這時換奈奈來幫助娜娜了,藉由奈奈的推波助瀾,讓娜娜與蓮再度會面,重現往日情懷。

這樣的劇情,在兩人各別事件的交錯下,在愛情與友情的交織中,兩人漸漸瞭解彼此,進而體驗生命,由對方的經歷加深自己對人生的體會,在互助中共同成長,我想這是兩人日後能成為好朋友的緣故。充滿理想的電影風格,夢幻般的配樂,讓全片洋溢青春與希望的美好氣息。當然畢竟原著是漫畫,在樂團發展和章司背叛上的劇情有點過於戲劇化,不過目的是作為兩位女主角生命轉折的楔子,無傷大雅,也不會有人在意。

你是「娜娜型」,還是「奈奈型」?又或者是其他角色?這樣的「對號入座」能增進對自己的瞭解,何妨用心思考一番?

出處: 祖魯影箴-「NANA」(ナナ)

「秋天的藍調」(Autumn of Blue)

身為即將進入更年期的婦女,杏枝在傳統婦德與身體解放之間掙扎。多年未與先生行房,正愁先生對自己中年臃腫的身材失去興趣之際,無意間聽聞先生多年前曾經外遇的秘密。在憤怒與復仇的心態交織下,到飯店找尋牛郎解放自己,事情是否能因此解決?

身為即將進入更年期的婦女,杏枝在傳統婦德與身體解放之間掙扎。多年未與先生行房,正愁先生對自己中年臃腫的身材失去興趣之際,無意間聽聞先生多年前曾經外遇的秘密。在憤怒與復仇的心態交織下,到飯店找尋牛郎解放自己,事情是否能因此解決?

這部由國內新生代陳秀玉執導的台灣片,雖然只有短短不到50分鐘,卻以中年熟女的孤寂為故事主題,加入目前網路流行的交友方式-即時聊天為背景,描述杏枝(王琄飾演)在忙碌多年後,面對丈夫外遇的震撼和處理。王柏森飾演負責撫慰杏枝的牛郎,他和王琄是本片的主角。

無巧不成書,片中安排杏枝網路交談已久的網友,竟是兒子的同學。一是偽裝年輕OL的媽媽,另一是偽裝成熟上班族的在學學生,道盡網路假身分的流行,在真假之間能尋求真愛嗎?但對於一個中年婦人來說,沒有別的方法了。丈夫的背叛,儘管憤怒,卻無計可施,無以報復,只得收拾行囊離家出走。諷刺的是這反而便宜了先生,外遇對象大方登堂入室,也讓回家看到兩個男人共處一室的杏枝,驚訝地不知該如何自處。近年流行的同性戀題材,再度被利用。只是瞭解先生同性戀的杏枝,究竟是該難過而更加難過,還是難過而稍感寬心?

本片是2004年的電影了,相比之下目前網路即時訊息的溝通方式更被廣泛運用,結婚的人們「一個人上下班,一個人吃飯,一個人上床睡覺」的情況可能更多,寂寞的中年婦女也許只有增加沒有減少。我想沒有人願意自己未來變成那個樣子,那麼思考一下,就從現在開始改變吧!

「四眼天雞」(Chicken Little)

迪士尼動畫片一直有不錯的口碑,片中主角極盡各種可愛之能事,也是為了贏得兒童們的歡心。這部3D動畫作品,改編自童話故事,儘管故事內容單純,卻因片中各種角色的特殊模樣,擄獲不少兒童的目光。

迪士尼動畫片一直有不錯的口碑,片中主角極盡各種可愛之能事,也是為了贏得兒童們的歡心。這部3D動畫作品,改編自童話故事,儘管故事內容單純,卻因片中各種角色的特殊模樣,擄獲不少兒童的目光。 本 片適合親子一同觀賞,一個主角與三個配角:雞丁(Chicken Little)、鴨比(Abby)、乳豬和魚乾,貫穿全場,一起見證雞丁所發掘的外星人大秘密。對於孩子們來說,外星人議題最足以引發探索興趣。雞丁個子 小,某日因一顆掉在他頭上的橡樹果,誤以為是天空塌下來而讓全村居民虛驚一場,從此成為全村笑柄,連自己的父親都看不起他。雞丁亟思如何改變大家的觀感, 企盼獲得父親的尊重與信任。

魚乾是一個很好玩的角色,竟然是來自海洋的交換學生,因為魚沒辦法在陸地生存,所以終日戴著水罩以便呼 吸。魚乾是唯一沒有配音員的角色,因為他的聲音都以「飲水機」出水的音效配上字幕來交代,畢竟在水裡面講話陸地上的人是聽不清楚的。乳豬胖得要死,卻一直 以為自己很苗條。鴨比是一隻醜小鴨,對自己的外型沒有信心。雞丁和這三個怪異的朋友,一起發現外星人入侵地球,並拯救地球免於災難。

本 片單純傳達一個重點:對孩子而言,獲得家人的肯定,比獲得外人的信任更為重要。雞丁處心積慮想扭轉大家對他的看法,最大目的是希望能重獲父親的肯定。父親 在小橡村曾是偉大的棒球員,受到村民敬重,雞丁因而感受無形的壓力。雖然在棒球賽中猛力一擊創造奇蹟,讓父親重燃希望,不過深根蒂固的觀念卻讓好不容易建 立的信任輕易就土崩瓦解。

現實生活也有同樣的狀況,信任的建立很困難,要崩解卻很容易。做一百件正確的事不一定能獲得大家肯定;但錯事只要一件,失去信任與批評隨之而來。這是人之常情,值得永記於心,時時警惕。

「燦爛時光」(La Meglio gioventù; The Best of Youth)

這部長達六小時的義大利片,獲獎次數不少,同時被觀眾票選為十大佳片之一。這是一部甚麼樣的電影,能讓觀眾在六小時之中不感到乏味無趣,直到結尾一刻才心滿意足地走出戲院?

這部長達六小時的義大利片,獲獎次數不少,同時被觀眾票選為十大佳片之一。這是一部甚麼樣的電影,能讓觀眾在六小時之中不感到乏味無趣,直到結尾一刻才心滿意足地走出戲院?

本片以三小時為單位呈現給觀眾,前半部取名「綻放的青春」,後半部「美麗的人生」,其實故事連貫一氣呵成。內容描述一對懷有理想的義大利兄弟,自大學畢業到四十年後期間的生活情節,從六○年代一直到廿一世紀初,義大利國內經過許多歷史事件,這些事件某種程度下影響了這對兄弟的生活、工作、情感等各方面。如同電影介紹所述,本片呈現這對兄弟一生輝煌的時期,內容充滿人生激情,是有如現代史詩般的時代巨作。

六○年代佛羅倫斯水患、西西里黑手黨事件、七○年代都靈工潮、八○年代米蘭學生運動、九○年代義大利復甦運動,這些事件在本片中巧妙地串在一起。不是每個人的一生都能多采多姿,但是有主見、不盲從、不甘寂寞等個性特質的人,卻很難有平凡的一生。Matteo和Nicola這對兄弟,對人生未來各有願望,哥哥Matteo充滿正義感,期許為國家為社會服務,以打擊犯罪為職志,因此先入伍從軍後進入警界。弟弟多愁善感,立志行醫救人,尤其為改善精神病患的治療方法不遺餘力。兩人都是好青年,畢業後各為自己的理想奮鬥,前途一片美好。

巧遇精神病患Giorgia的Matteo,是Matteo第一次主動幫助人,但恐怕也是最後一次,因為Giorgia最後仍被抓回,挫折感令Matteo感到沮喪無力。Matteo總是想為國家為社會盡一己之力,但在不斷遭受困難橫阻下,全身環繞著有志難伸的怨氣,終至爆發而不可收拾。我想很難瞭解他的心,就像片中Matteo的父母親一樣,也同樣不瞭解這個作兒子的心裡究竟在想甚麼。Mirella是Matteo唯一邂逅的女子,後來生下一子,卻只因一句無心的小謊言,導致強迫分手的命運。這有些難以理解,不過試問,誰能真正瞭解Matteo?Matteo的自殺,來得快,來得令人措手不及,親痛仇快,卻留下一堆問號。

Nicola是醫界的標準模範生,對當時精神病患不當的治療方法,試圖提出改善。他在生活上努力維持平凡,但命運卻將之導向變幻無常。Giulia思想新潮,與Nicola同居而不婚,共同生下一女。但Giulia醉心左派社會運動,終於狠心離開Nicola參加赤旅(Red Brigades)的地下活動。提到赤旅,是當時義大利極左派的恐怖組織,在暗殺前總理事件後聲名大噪。Giulia終於被通緝,和從事警察工作的Matteo是死對頭。Matteo在對弟弟Nicola的親情和打擊犯罪之間舉棋不定,這也讓Matteo陷入人格分裂的危機中。

Nicola和Matteo的情人Mirella之間的複雜心態,是後半部重點。兩人雖互相傾慕,但心中深藏Matteo的陰影卻揮之不去,只能藉Nicola偶爾一次探望Matteo之子和其母的因素,赴Mirella住處而相見。片尾導演用了虛實的處理手法,讓Matteo出現親自撮合他們,暗示即使是Matteo本人,也希望他們兩個能夠拋棄成見在一起。這時已經是2003年了,走了四十年的燦爛人生,不能說結果是好的,因為人生是沒有結局的,要一直走下去。但電影呈現美好的一小段,這就足夠了。

從「綻放的青春」到「美麗的人生」,我們看到人生的喜怒無常,體驗在大時代變動下的生命回應。四十年的時間裡,一定會經歷舊人逝去,新人誕生等重要事件。也許經由電影濃縮在短短幾小時中,更能瞭解來龍去脈,體會人生哲理。人與環境,人與人之間,極為複雜又互為相關的緊密連接,我想沒有人能夠事前掌控答案,只有任憑答案自然出現,再行反應。無法預測的未來,提供人們活下去一探究竟的動力來源,不是嗎?

「那年陽光燦爛」(Machuca)

「資本主義國家等於民主自由制度」,在我成長的學習經驗中,一直被教育這兩者是同義詞。美國是資本主義國家,她實施民主;英國、法國、日本等都是。共產主義國家,等於獨裁政治,沒有民主自由可言。本片劇情的發生背景,恰為上面的論述,提供無可反駁的反證,顛覆長久以來心中視為不變的真理。

「資本主義國家等於民主自由制度」,在我成長的學習經驗中,一直被教育這兩者是同義詞。美國是資本主義國家,她實施民主;英國、法國、日本等都是。共產主義國家,等於獨裁政治,沒有民主自由可言。本片劇情的發生背景,恰為上面的論述,提供無可反駁的反證,顛覆長久以來心中視為不變的真理。

1973年發生在智利的軍事政變,是美國最狡詐的陰謀,將民主價值踩在腳下的最佳例證。左傾的Allende經由合法民選程序當選總統,帶領智利走向共產,美國為維護自身利益,哪能允許自家後院冒出一個共產主義國家?1973年9月11日,由CIA暗中協助,策動軍事政變,Allende總統死於總統府,軍人掌權,回歸資本主義,但政治陷入軍事獨裁達數十年之久。諷刺的是,美國竟策動軍事政變推翻民主政府,只因該政府左傾的意識形態;而所支持的軍事獨裁政權,卻為智利帶來失去民主自由的惡果。

瞭解這段政治歷史背景,對片中所描述的一切,就不難體會。據說劇情內容是導演小時候的親身經歷,那位敢於突破傳統、打破階級觀念、堅持不論貴賤都有受教權的神父McEnroe,是導演意欲紀念的對象。當他回到學校,將所有聖體吃掉,臨走前說:「這裡不再神聖,我主不再來此。」我心中產生莫名感動。McEnroe堅持心中信念,讓付不起學費的窮小孩進入貴族學校學習,還得應付大多數中產階級家長們的質疑,這樣的概念在後世被認為是真理,但當時卻被打為左派異論。

小孩的世界裡,不懂大人複雜的政治對抗。Gonzalo家境富裕,Machuca和Silvana生長在貧民區,他們在當時社會中是碰不在一起的,McEnroe神父給了他們機會,三人成為好朋友。只是比較大的Silvana懂一點政治,視Gonzalo為另一階級的有錢小孩。Gonzalo跟著Machuca到貧民區,在Machuca家中感受到自己家所不曾給予的家庭溫暖;Machuca也到Gonzalo家裡,體驗了富裕的物質生活。他們各自從對方找到自己所欠缺的部份,只是外在環境讓這段友誼無法長久。

驚天動地的一刻,發生在軍事政變後左派政府下台,右派軍人掌權的結果,是全國陷入清算左傾人士的恐怖行動中。軍隊進入支持馬克思的貧民區,報復左傾貧民,包括Machuca一家人。那一聲槍響,驚嚇了Gonzalo的心靈,眼睜睜看著親吻過的Silvana倒臥在血泊中。在差點被軍隊誤認為左派同路人的狀況下,他驚慌地說:「我是住河對岸的,看看我的衣服!」Gonzalo竟然不得不以高級的穿著,躲避軍隊的磨難。此時鏡頭拉到Machuca的臉,我們看到無可救藥的失望眼神,望著Gonzalo狂奔離去的背影。政治將他們狠狠地拆散,「人生似鳥同林宿,大限來時各自飛」。我想沒有人在看到Machuca當時的眼神,能不為之動容的。

冷戰時期已過,那個時代離我們越來越遙遠。當年燦爛的陽光,灑在懵懂無知的11歲少年心中,一切只成追憶。兩人快樂地在學校一起學習、玩耍的情景,永世不再。政治的清擾,何時才有覺悟?時代的悲劇,何時才能終結?

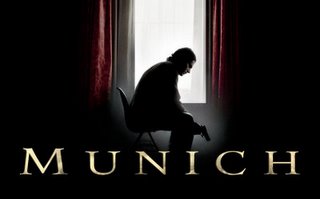

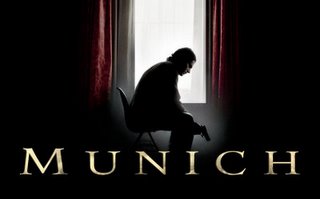

「慕尼黑」(Munich)

身為一名猶太人,Steven Spielberg選擇1984年George Jonas的著作Vengeance: The True Story of an Israeli Counter-Terrorist Team為藍本,將1972年震驚世界的慕尼黑慘案搬上銀幕。不過電影演出的不是慘案本身,而是事後以色列情報組織啟動的復仇計畫,將主謀者「黑色九月」恐怖組織在國外的首領一一暗殺的過程。據說實際上是有這項行動,但事實與過程可能跟電影演出的有很大出入。不過既然是秘密行動,以暴制暴的反恐方式,真相自然永遠隱藏在地底,無從得知。

身為一名猶太人,Steven Spielberg選擇1984年George Jonas的著作Vengeance: The True Story of an Israeli Counter-Terrorist Team為藍本,將1972年震驚世界的慕尼黑慘案搬上銀幕。不過電影演出的不是慘案本身,而是事後以色列情報組織啟動的復仇計畫,將主謀者「黑色九月」恐怖組織在國外的首領一一暗殺的過程。據說實際上是有這項行動,但事實與過程可能跟電影演出的有很大出入。不過既然是秘密行動,以暴制暴的反恐方式,真相自然永遠隱藏在地底,無從得知。

本片氣氛的嚴肅性,筆者還真被嚇了一跳。導演以寫實方式,刻劃參與復仇暗殺行動的所有特工。這些特工各有各的專長,也有自己的家庭,在平常生活中和一般人沒有兩樣,卻接受命令共赴海外殺人,其間的掙扎與猶疑可想而知。先前短短十幾分鐘交待以色列11名選手遭殺害的過程,拍得殘忍血腥,我想是為了給予後續報復行為更合理的藉口。

先說一下慘案發生過程。當時正是以阿6日戰爭結束不久,巴勒斯坦人眼看奪回土地遙遙無期,激進者陸續加入巴解組織,其後以巴衝突延續不斷。「紅色九月」在選手村殺害兩名以色列人後,挾持存活的剩餘9名,要求德國派直升機讓他們和人質一起飛往他國。德國政府佯裝答應,並秘密決定在機場進行突擊解決此事,但突擊行動不順利而導致9名人質全被歹徒擊斃。這是整個慘案的簡短過程。

復仇計畫秘密啟動,這些以色列特工人員在外國執行秘密任務,是牴觸當地法律的,必須異常小心,因為出了事以色列政府無法幫上任何忙。不過導演將他們拍得太有人性,有「愛國」之嫌,片中殺手們嚴格遵守只殺害目標一人的原則,為了不傷及無辜(包括目標的兒女、朋友等),他們常必須中斷任務,還可能因此將自己曝露於危險中。可是在以巴衝突的歷史上,我們在媒體看到多的是無辜的巴勒斯坦平民遇害,因此這恐怕是導演與原著無意間嵌入的預設立場。

從電影或電視節目學歷史是媒體興盛後漸漸形成的現象,但電影或電視為了戲劇效果從未真實反映歷史事實,因此必然產生偏差。片中以色列殺手在一一鏟除敵人陸續完成任務的過程中,我們看到殺手的「人性」,他們也會出錯,也會猶疑害怕。當目標一個一個被成功暗殺,他們也懷疑著,難道以暴制暴的殘忍是最好的復仇方式嗎?「殺人」絕不美麗,不論是以色列選手遭殺害,或主謀者遭報復,究竟誰獲得好處?其實只是不斷重覆的血腥和殘忍,這不會是一個正常人所喜歡的情境,即使對以暗殺為職責所在的特工而言也是如此。他們幾乎完成了復仇任務,只是並沒有得到預期的快樂。

這只是部電影,不能當作史實。暗殺計畫的執行細節,一再地衝擊觀眾,雖然每次暗殺的過程都不一樣,但沉重的壓力卻當面襲來,在黑暗見不得光的氛圍下讓人連呼吸都略感困難。本片拍片期間獲獎呼聲不斷,播映後的反應卻是毀多於譽,我想原因已明。

已成名的百老匯歌舞劇,改編成電影,讓更多的觀眾能欣賞到,會是怎樣的一番風貌?

已成名的百老匯歌舞劇,改編成電影,讓更多的觀眾能欣賞到,會是怎樣的一番風貌?