「貓女」(Catwoman)

雖然獲得「金酸莓獎」多項提名,但個人感覺並沒有那麼糟。由Halle Berry、Sharon Stone主演的「貓女」,承襲美國科漫人物的精神,描述一個維護正義打擊犯罪的人物「貓女」的出身來由。

雖然獲得「金酸莓獎」多項提名,但個人感覺並沒有那麼糟。由Halle Berry、Sharon Stone主演的「貓女」,承襲美國科漫人物的精神,描述一個維護正義打擊犯罪的人物「貓女」的出身來由。 如 同「哈比人前傳」之於「魔戒」,「貓女」之於「蝙蝠俠」,貓女是蝙蝠俠系列電影中的一個角色,所獨立出來的故事。貓女的前身Patience Phillips只是一個化妝品公司的小職員,偶然間得知公司將發行有毒的新產品害人的秘密,終被老闆滅口,陰錯陽差融入貓的靈魂獲得重生,從此行為矯健 如貓、視覺與嗅覺都像貓一般敏銳異於常人,但卻有人的身形。最後終於揭發公司陰謀,拯救大眾免於遭受毒害,成為行俠仗義的貓女。

美國 的科幻漫畫特別喜歡塑造一個維護正義的超能力英雄人物,故事內容常是僅管一時之間惡勢力取得優勢,但故事主角以超乎常人的能力與惡勢力周旋對抗,終於贏得 最後的勝利,拯救了普羅大眾免於惡人的摧殘。蝙蝠俠、超人、X戰警等都是科漫的產物。將維護正義的責任寄託於虛構的角色,原是無可厚非,畢竟是漫畫故事罷 了;但這類故事能夠暢銷,故事主角在民眾心中享有高知名度,多少代表民眾盼望世界上真的存在一個絕對超然的英雄,能辨善惡、論是非,並擁有絕對的力量執行 逞善罰惡的工作。

Sharon Stone在本片化身為超級大反派,與貓女的爭鬥是全片的壓軸,只是結果的呈現有些草率。帶著輕鬆的心情,隨劇情進入一個擬真的漫畫世界,暫時忘卻現實,應是一種很好的身心調劑吧!

「瓶中美人」(Sylvia)

Sylvia Plath是美國有名的天才女詩人,她的生命只有短短三十年,但從八歲開始就能寫詩,窮其一生在英美兩地出版了許多暢銷詩集,才氣縱橫。但擁有悲劇性格的 她,生命中卻充滿了悲劇,直到最後仍以同樣悲劇的方式結束一切。本片即為Sylvia Plath的傳記,記載她璀璨卻短暫的傳奇故事。

Sylvia Plath是美國有名的天才女詩人,她的生命只有短短三十年,但從八歲開始就能寫詩,窮其一生在英美兩地出版了許多暢銷詩集,才氣縱橫。但擁有悲劇性格的 她,生命中卻充滿了悲劇,直到最後仍以同樣悲劇的方式結束一切。本片即為Sylvia Plath的傳記,記載她璀璨卻短暫的傳奇故事。 Gwyneth Paltrow扮演一生受憂鬱症所苦的Sylvia,英國演員Daniel Craig則飾演Syliva的丈夫,也是英國名詩人Ted Hughes,他倆在本片中的扮相與本人相當類似,看得出經過一番考究。其實Sylvia與Ted短短幾年的婚姻生活,原來並不為外人所知,Sylvia 於1963年以瓦斯自殺身亡後,Ted將他倆婚姻生活的點點滴滴,寫成了詩用來紀念亡妻,在1998年集結成書「Birthday Letters」,並在幾週後因癌症去世。這本「Birthday Letters」成為Ted Hughes最有名的作品,而本片的部份內容亦由書中敘述改編而成。

Sylvia在「Bell Jar」詩集中自承,她小時候曾在父親死後不久,試圖自殺而獲救,這點出了「憂鬱症」的火苗。由「憂鬱症」所帶來對Ted的猜疑、嫉妒,為婚姻種下了破裂 的種子,雖然Ted最後真的外遇,卻敲響了Sylvia終結生命的響鐘。Sylvia因崇拜Ted的詩才而陷入戀愛,但剛婚後的她腸枯思竭,無法再寫出好 詩;又必須顧慮Ted在詩方面的成就,隨Ted移居英國London,再遷居到鄉下Devon,犧牲很大。讓人不禁覺得,婚姻總是埋沒了女性的才能,但身 為太太又必需做個賢內助,讓先生無後顧之憂,對同樣都在詩上擁有才華的兩人而言,Sylvia又怎能甘心?

Ted Hughes以詩聞名英美,常有崇拜者,Sylvia不得不擔心。但最後仍舊證實了Ted與Sylvia的朋友Assia有染,Ted的外遇由懷疑、捕風 捉影,而成為真實,對Sylvia是一大打擊,此時Sylvia連三十歲都不到,卻是兩個孩子的媽。1962年秋,兩人分居了,Ted與Assia在一 起,Sylvia獨力撫養兩個孩子,經濟拮据。此時的她不得不寫詩出版,以求溫飽,常在凌晨四點到天亮這段時間寫作,因天亮後又要照顧寶寶。我思考著,特 殊的境遇加上天生的才氣,才能創造出偉大的詩作;一般人總是為賦新辭強說愁,沒有真實的感情,又怎能寫出感人肺俯的作品?真是悲哀的矛盾,許多偉大的創作 都是在創作者非常困頓時,以血淚一點一滴拼湊而來,人們在欣賞與感動之際,有多少人能真心體會創作者的苦痛?

終於Sylvia鼓起勇 氣,女為悅己者容,一陣梳妝打扮後請來Ted,內心期盼著破鏡重圓。但一句「她已懷孕了」,重重擊打Sylvia的心,毀滅了,滿心的期望瞬間破滅,爬得 太高摔得太深。Sylvia再也受不住一次次如此沉重的打擊,憂鬱症病魔掌握了絕對優勢,此時沒有任何人能拉他一把,悲劇必定上演。

有 人說,這是憂鬱症患者的故事;也有人說,這是外遇導致婚姻破裂的悲劇;我的感受如下:一、才氣不能做為婚姻的根據,一時的崇拜而下的決定註定了結局,新婚 時Ted信誓旦旦地說要照顧Sylvia一輩子,結果呢?二、憂鬱症患者需要極大的愛心,Ted起初對Sylvia在生活上表現的焦慮、多疑等症狀還能承 受,但不久後便失去耐性,成為兩人爭吵的導火線。三、外遇是不可原諒的,雖然本片似乎表明Ted的外遇是受不了Sylvia的憂鬱症症狀,但外遇的結果並 沒有改善情況,只是讓事情更壞,這是Ted自私的一面,無論原因為何,他都必須為Sylvia的自殺負責。

全片充滿詩意的氣氛,加上 六○年代的古典妝扮,讓觀眾接受了一次詩的洗禮。除此之外,在描寫Sylvia所受的強大壓力時,那種憂鬱情緒的營造,果能使觀眾有身歷其境、親身感受到 抑鬱重重的心境,似乎只有結束生命才能解脫的宿命。悲劇隨處發生,但結束了的生命卻再也無法挽回,只能憑弔與紀念。也許Ted Hughes在去世前的良心發現吧,可是,又能改變甚麼?

「未婚妻的漫長等待」(Un long dimanche de fiançailles; A Very Long Engagement)

本片改編自法國暢銷已久的浪漫小說,原著者Jean-Pierre Jeunet是法國有名的愛情小說家,中譯版幾年前在台出版過,當時書名就翻譯為「未婚妻的漫長等待」。多年後拍成的電影在台上映,片名直接延用。本片的 編導班底為「艾蜜莉的異想世界」原班人馬,中文片名與「艾蜜莉的異想世界」互相對應,多少有互別苗頭之意;不過法文原意應為「漫長的訂婚假日」。

本片改編自法國暢銷已久的浪漫小說,原著者Jean-Pierre Jeunet是法國有名的愛情小說家,中譯版幾年前在台出版過,當時書名就翻譯為「未婚妻的漫長等待」。多年後拍成的電影在台上映,片名直接延用。本片的 編導班底為「艾蜜莉的異想世界」原班人馬,中文片名與「艾蜜莉的異想世界」互相對應,多少有互別苗頭之意;不過法文原意應為「漫長的訂婚假日」。 故 事發生在第一次世界大戰德法交戰之際,女主角Mathilde與男主角Manech從小青梅竹馬,Manech被徵召參與戰爭,入伍前兩人互訂終身, Manech應允戰爭結束後將回來完成婚約。在軍中Manech與另外四人因故被軍法判處死刑,被棄置於德法兩軍防線之間的「黃昏賓高」戰壕,任其自生自 滅。戰後Mathilde接到Manech已死的消息,但堅持Manech未死的信念,使得Mathilde不斷地找尋線索,從相關老兵口中,從政府機密 資料裡,一點一滴拼湊Manech的下落。雖然曾經氣餒絕望,但驚人的意志力仍促使她持續有毅力地找尋下去。終於皇天不負苦心人,在一個寧靜的安養院裡, 找到了罹患失憶症的未婚夫Manech。

就劇情而言,這樣的故事其實有些老套,有成打的電影描述戰爭下賺人熱淚的兒女情長。人們之所 以對戰火下的愛情特別感動,我想是根基於人性的一種習慣:對於無法獲得的人事物總感到特別地美好。戰亂時代,生命的隕歿隨時會發生,人們或因戰事需要而長 途遷移,或因參與戰鬥而死去,因此一時的別離可能會是永久的生死隔離,這種愛情無法圓滿的境遇,特別容易引起觀眾的共鳴。

無論如何, 本片劇情仍舊扣人心弦,前半部敘述五名被判死刑的士兵(包括Manech),每個人的歷史背景與個性特質,在灰暗簡陋的法軍戰壕中,顯得更加毫無希望,似 乎每個人都在等待死亡。當五人被丟棄在危險的「黃昏賓高」,每個人的表現完全不同,Manech在枯木上刻著代表他倆婚約的三個M字,期盼奇蹟出現,強大 的壓力使Manech完全失憶。後半部則敘述Mathilde如何不屈不撓地萬里尋夫,登報尋人、求助私家偵探等方式全都用上,最後終於得嘗所願的過程。

導 演以慣用的偏黃畫面,表現時代的歷史風格。Mathilde有一個特殊的個性,當對未來某件事有所期盼時,喜歡在心裡立刻成立一個「賭局」來決定,如果賭 贏了,代表願望會達成;若賭輸了,雖代表願望可能會破滅,但她卻不服輸,反而更加努力去達成。這樣的個性特質是一種成功的心理治療與補強,使她做任何事都 能專心一意地達到目標。當然,在本片中,這樣的特質表現在對未婚夫堅貞的愛情上。

愛情,是電影歷久不衰的主題,只是技法人人會變,各有巧妙不同。感受一下Mathilde堅韌的毅力,必會自嘆弗如。

「霍爾の移動城堡」觀後

宮崎駿的日本動畫片,一直享有盛名,陪伴不少人渡過年輕歲月,周邊商品繁多,不斷提醒我們去回味。不過近年來63歲的宮崎駿已轉為監製的角色,這部「霍爾の移動城堡」也是宮崎駿監製的一部動畫作品,加上木村拓哉為男主角霍爾配音,使得本片在日本獲得不錯的票房佳績。

宮崎駿的日本動畫片,一直享有盛名,陪伴不少人渡過年輕歲月,周邊商品繁多,不斷提醒我們去回味。不過近年來63歲的宮崎駿已轉為監製的角色,這部「霍爾の移動城堡」也是宮崎駿監製的一部動畫作品,加上木村拓哉為男主角霍爾配音,使得本片在日本獲得不錯的票房佳績。 如 同宮崎駿從前的每一部作品,都有一個完整的故事背景,而這個背景幾乎全是虛構的,本片設定的背景是一個軍國主義盛行的時代,各種魔法師巫師盛行的年代,各 國互相交鋒開戰。如果你的內心不同意有魔法師存在的可能,那麼就無法欣賞本片。在孩童的心中,存在著童話故事般的奇幻園地,因而能創造出不可預期的美妙世 界,可謂天馬行空不可遏止,這是長大後的人們不能理解的想法。

真是奇怪的世界,許多軍艦在空中飛行,許多戰機在空中纏鬥,甚至魔法師 霍爾的城堡能撐起四條腿到處移動,看起來科技程度非常先進;但地面上使用的卻是最原始那種冒著陣陣黑煙的柴油引擎火車,汽車造型都像古董車一般,平民房屋 及國王宮殿等建築設計,更有如中世紀般古老。畫面充斥著現代與古代世界雜陳的矛盾感,這也是宮崎駿動畫一貫的風格。也許那個世界不是人類現有的世界,甚至 他們都不是「人」,故思維不能受限於現有世界。孩童最容易接受這樣的幻想空間,他們會很不在乎地跟我說:「那是在另一個星球上啊!」沒錯,另一個星球上科 技發展的軌跡肯定與地球不同,也許會創造出這樣奇特的世界。

在這個世界中,魔法師是由王宮統一訓練培養的,霍爾與荒野女巫都是這樣的 出身。18歲的蘇菲掌管上一代遺留的帽子店,但卻對未來感到迷惘,直到巧遇傳說中喜歡吃美女心臟的霍爾。在一次的意外中,蘇菲被荒野女巫施咒變成一個90 歲的老婆婆,蘇菲只好隻身遠離家園,途中碰到同樣被施咒的稻草人「蘿蔔頭」,並結為好朋友,最後蘇菲落腳於霍爾的移動城堡,當個清潔婦打掃城堡內部。在日 後與霍爾及其徒弟馬魯克的互動中,蘇菲漸漸釐清自己的願望,瞭解自己真正想做的事,終於咒語解除,再度回到原有的家園,與霍爾共度餘生。

從18 歲少女突然變成90歲的老太婆,當事人的心理變化當是劇烈的,或因無法置信而崩潰;但由於魔法之故,任何的不合理都變得合理了。跟隨莎莉曼夫人的那條狗, 有著老公公的面容,但從不吠叫,只會像喘氣般表達意念,遇到蘇菲後就一直跟著蘇菲探險,算是片中很特別的寵物角色。此外,那個被蘇菲救起的稻草人,像僵屍 般以跳躍的方式移動,有些詼諧,行蹤飄忽不定,是故事裡埋藏的伏筆,為戰爭提供解套的答案。如同宮崎駿之前的動畫,當電影發行後片中各種有趣的角色總會成 為頗受歡迎的商品;我想,本片也不會例外。解開既定現實世界的枷鎖,循著片中描繪的虛擬國度,進入充滿鋼鐵石塊與綠色的世界,跟隨蘇菲一起探險去吧!

「劈腿排行榜」(Little Black Book)

藉「Uptown Girls」一片走紅的甜心Brittany Murphy,在本片擔綱主演,飾演一位現場電視節目製作人Stacy,從男友Derek遺留的PDA資料中,意外取得前任女友們的生活種種,而挖掘出Derek背著她「劈腿」的事件。

藉「Uptown Girls」一片走紅的甜心Brittany Murphy,在本片擔綱主演,飾演一位現場電視節目製作人Stacy,從男友Derek遺留的PDA資料中,意外取得前任女友們的生活種種,而挖掘出Derek背著她「劈腿」的事件。 Stacy像大多數涉世未深的小女孩一般,對愛情充滿憧憬;但因為母親失敗的婚姻,又引以為戒處處小心。我想深陷愛情中的男女雙方,在熱戀當頭總認為對方是這一生的Mr. Right或Miss Right,但對於未曾參與的對方的過去種種,又該抱持何種態度呢?

「沒 有說謊」不等於「說出事實」,「未告知,即是背叛」,這個信念不斷在片中出現。對方的過去,也許不該追究,畢竟自己不曾參與;Derek以此為藉口,不愛 提自己過去與前女友們的事實,而行暗通款曲之實,當然是背叛!被矇在鼓裡的Stacy,藉同事Barb的幫助,一點一滴地挖掘出Derek與前女友 Lulu、Dr. Rachel及Joyce仍在暗中聯絡的情事,對Derek堅定信念的漸漸崩潰,面對內心的強烈掙扎,終於在Barb戲劇化安排的現場電視節目中,全面爆 發開來。

Barb的冷血,令我驚訝,是編劇在片中秘密埋藏的暗樁,在Barb與Stacy熱情擁抱的那一煞那,觀眾仍認為Barb真 是Stacy工作上難得遇見的好朋友。不過如果沒有Barb這號冷血人物,Derek的三個前女友、Stacy與Derek不可能在同一場合出現,這樣的 場景剛好在最後給了Derek重重的一擊,算是編劇特意地安排,雖然過程有點牽強。「剪斷與過去的一切」,往往是失戀的人們最好的療傷方法,只有毅然揮劍 斬斷,人生才能從頭來過,否則將陷入持續不斷地混亂中。個人認為本片雖是愛情小品,但劇情轉折新穎不落俗套,女主角Stacy的心理轉變過程牢牢牽引著觀 眾注意的焦點,算是值得一看的愛情喜劇。

「解夏」觀後

五官失去哪一官最痛苦?當然失去任何一種感覺都是很痛苦的事,與觸覺、嗅覺、味覺、聽覺比起來,我想許多人同意視覺是最不能失去的。如果確知不久的 未來即將失明的話呢?那麼這段失明前的日子將如何渡過?「解夏」中由大澤隆夫飾演的隆之,就是一位身患重病即將失明的小學老師,在失明前的心理變化與成長 的故事。

五官失去哪一官最痛苦?當然失去任何一種感覺都是很痛苦的事,與觸覺、嗅覺、味覺、聽覺比起來,我想許多人同意視覺是最不能失去的。如果確知不久的 未來即將失明的話呢?那麼這段失明前的日子將如何渡過?「解夏」中由大澤隆夫飾演的隆之,就是一位身患重病即將失明的小學老師,在失明前的心理變化與成長 的故事。 除了大澤隆夫外,石田百合子飾演未婚妻陽子,富司純子飾演隆之的母親,兩人身負不同角色以不同的角度來看待隆之的病。隆之所 患的病症稱為貝特賽氏症,由於眼球後端發炎,導致視力一點一滴地減退,直到完全失明。得知自己患病的隆之,辭去小學老師的工作,回到故鄉長崎,希望在故鄉 渡過最後看得見的時光。陽子得知病情後,趕到長崎打算與隆之一起生活。兩人經歷了相聚、分離、再相聚,摸索著相處方式的過程。

年輕的 生命竟身染不治之症,最是讓人哀傷,哀傷的是美好的人生才剛要開始,卻只能準備結束。我們不懂得珍惜當下,因為我們認為未來還有許多機會可以珍惜與回顧, 如果時間突然變得有限呢?隆之決定回到故鄉長崎,在看得見的最後時光裡看盡故鄉各處,就是感到時間有限,因而選擇自己認為最重要的事去做。從某個角度來 看,本片令人感動的不是隆之看待病症的心態,而是未婚妻陽子堅貞的愛情與執著。年輕的陽子幸福的人生才剛要開始,也許原本計畫在論文完成畢業後就結婚,但 隆之患病的惡耗改變了所有的計畫。陽子面臨要照顧隆之一生,犧牲自己的幸福,還是離開隆之另尋幸福的選擇。當然電影的感人之處是女主角往往會選擇成就愛 情,放棄麵包,即便如此,未來的挑戰仍艱。俗話「久病床前無孝子」,照顧一個失明的人需要莫大的耐心,而且一照顧就是一輩子,還得忍受病人莫名而生的脾 氣。現實情況常是,短時間照顧時有所聞,但能堅持一輩子的絕無僅有。

病人的情緒難以捉摸,長期懷著「為何是我?」(Why Me?)的質疑心態,對自己患病產生的敵意,加上對照顧者同情眼光的厭惡,容易轉化成對照顧者的無名指責。陽子承受了隆之的驅趕,獨自一人離開長崎,心中 的哀傷無可言喻。還好兩人的愛情彌堅,隆之最後總算瞭解自己不能失去她,將她找回來。陽子那句「讓我做你的眼睛吧!」成為經典名句,象徵不論隆之發生任何 事,陽子都甘願一生一世陪著他,這樣淒美的純粹愛情,不知賺取多少觀眾的眼淚。

無法正確地把牙膏擠在牙刷上,點出了失明者生活的困 難,是視力正常的我們無法體會的,連這麼簡單的動作對失明者竟是一項難題。「解夏」一詞的意義,在聖福寺高人的口中,得知是與「結夏」相對的。原詞出自佛 經,意義是「以往全部消逝,一切從頭開始」,對隆之而言,預定失明的日子剛好是「解夏」之時,意味著解夏之後,一切生活經驗將從新開始,隆之必須勇敢面對 即將來臨的改變,從心理與行為中找尋生命真正的意義。

雖然心理已有準備,但當隆之在眼前一片白霧中依稀看見陽子的容顏,竟分不出陽子 是哭是笑,我心中清楚地感受到對兩人而言,前方的道路仍舊充滿艱難。對隆之來說,未來有陽子陪伴,心中也許能充滿光明地從頭開始;對陽子而言,一方面傷痛 於隆之的終究完全失明,另一方面又必須強顏歡笑堅強地撐下去。我思忖著,在兩人堅強的信念下,他們的未來將是相互扶持,在美麗的故鄉平靜而幸福地生活下 去。

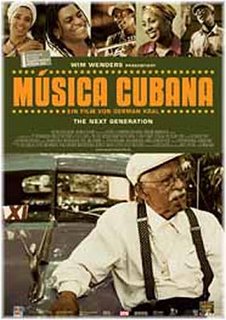

「樂士浮生錄2:名揚四海」(Música cubana)

1999年德國大導演Wim Wenders的「樂士浮生錄」(Buena Vista Social Club),以紀錄片的型式將古巴傳統音樂介紹給世人,讓這個加勒比海音樂之國的珍寶免因政治干擾而繼續埋沒。五年後的今日,由自己擔任製片、其電影學院 學生German Kral執導的另一部同性質電影「樂士浮生錄2:名揚四海」,再度將廿世紀後的新古巴音樂,推向世界的舞台。

1999年德國大導演Wim Wenders的「樂士浮生錄」(Buena Vista Social Club),以紀錄片的型式將古巴傳統音樂介紹給世人,讓這個加勒比海音樂之國的珍寶免因政治干擾而繼續埋沒。五年後的今日,由自己擔任製片、其電影學院 學生German Kral執導的另一部同性質電影「樂士浮生錄2:名揚四海」,再度將廿世紀後的新古巴音樂,推向世界的舞台。 全片 從頭到尾洋溢著以鼓聲、搖滾吉他、饒舌歌、迪斯可節奏、混合電子器樂,再溶入拉丁音樂的古巴新音樂,拉丁風情本就熱情澎湃,音樂同樣充滿歡樂喜悅,古巴人 似乎從不知憂愁為何物,從音樂可見一般。紀錄片的表現方式,真實地紀錄了古巴樂團Sons of Cuba從組團到揚名於世的過程。片中所有的樂手演員,除了一個計程車司機Barbaro外,全是Sons of Cuba這個樂團的樂手們本人演出。樂團的靈魂人物,87歲的國寶級樂手Pío Leyva,更是賣力演出,為保存及傳承古巴音樂不遺餘力,實在令人感佩。

故事從Pío Leyva在偶然的機會下遇到一位在哈瓦那執業的計程車司機Barbaro開始,Barbaro向Pío Leyva建議籌組一個樂團,最終目標希望能到東京演出,向世界宣揚。從此他們開始四處找尋新秀加入,一齊努力練習、激發潛力創作新音樂的過程,後來 Sons of Cuba樂團成立,並在哈瓦那的公開演出中一炮而紅。終於獲得日本的邀請,遠渡重洋到日本巡迴演出,並在東京獲得成功。

87 歲的Pío Leyva,雖年歲已高,仍不忘時時提攜後進,為故鄉的傳統音樂盡最後的一份心力,這份情操值得我們稱頌。也許熱情洋溢的拉丁民情,讓古巴人以無憂無慮的 心情快樂地生活,才能使Pío Leyva雖然年老卻依然健壯。我想生活不可能無憂無慮,但若歡樂的音樂能使人常以樂觀的心情看待所有的挫折,那麼再大的困難也能欣然渡過。觀賞本片,等 於享受了一個半小時的古巴樂曲,沉浸在鼓聲、人聲、搖滾吉他悠揚的旋律中。走出戲院,耳邊從輕快的拉丁音樂轉為車行的吵雜聲,但打從心底深處仍傳來陣陣歡 樂輕快的歌曲,久久不曾散去。看到Wim Wenders以兩部優秀的紀錄片忠實地表現與推崇古巴音樂,莫名的吃味感油然而生。台灣本地不是沒有傳統音樂,而是民族性使得音樂成為不受重視的一環, 未來先要懂得珍惜並看重自己的音樂,才有機會發揚於世界。

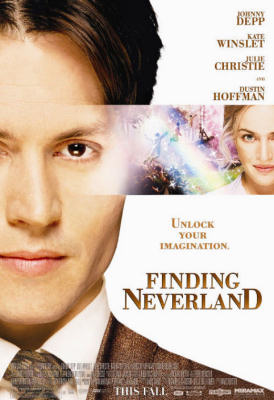

「尋找新樂園」(Finding Neverland)

「小飛俠彼得潘」是我們耳熟能詳的童話故事,其實起初只是一部成功的舞台劇。原劇作家James Matthew Barrie在倫敦於1904年創作出這部家喻戶曉的童話,本片即在描述Barrie藉由與一個寡婦和四個小孩的相處時光,激發無限夢想讓心靈自由飛翔, 而創作出「彼得潘」一劇的成長過程。

「小飛俠彼得潘」是我們耳熟能詳的童話故事,其實起初只是一部成功的舞台劇。原劇作家James Matthew Barrie在倫敦於1904年創作出這部家喻戶曉的童話,本片即在描述Barrie藉由與一個寡婦和四個小孩的相處時光,激發無限夢想讓心靈自由飛翔, 而創作出「彼得潘」一劇的成長過程。 一位劇作家,如果沒有不受拘束的想像空間,寫出的舞台劇容易流於形式,缺乏共鳴。飾演 Barrie的Johnny Depp,在本片中角色的個性與之前擔綱的都不同,是個外表平和內斂但內心充滿澎湃幻想的人。只是Barrie的家庭保守,直到遇見Kate Winslet飾演的Sylvia及四個小孩後,從Sylvia堅強但對未來缺乏希望的眼神、及孩子們思念父親不願長大的天真中,啟發了Barrie對追 求心中「Neverland」的靈感,並在與這個家庭成員的互動裡,學習張開心靈的翅膀,無拘無束地翱翔天際。

當Barrie與幻想 中的大熊(其實是他的大狗)一起舞蹈時,似乎是一扇心門的開啟。四個孩子中最小的Peter,由於父親的突然去世,喪失了對人的信任,Peter小小的心 靈中無法接受父親的離開,漸漸轉變為懷疑與被欺騙的感覺。Barrie在構思中的新劇裡,借用Peter為主角名字,是在與Peter的互動過程中,體會 到孩子夢想飛翔的心願。只有從心裡加強信念,才能讓Sylvia的家庭走出失去丈夫的陰霾。在「彼得潘」首演當天,Sylvia舊疾復發無法前往觀賞,首 演成功的Barrie,將整個劇團帶到臥病在床的Sylvia跟前,重演一次整齣舞台劇,最後終於呈現出每個人心目中的幻想園地Neverland。這 時,總算在Sylvia的眼中看到一絲充滿希望的眼神,此時每個人都感受到,夢幻新樂園是真實存在的,只要你心中有堅強的信念,敞開心扉讓心靈自由飛翔, 總有一天會找到屬於自己的新樂園。

本片獲得美國「國家影評人協會」評選為年度十大影片之首,又入圍金球獎最佳影片獎,在製作上有一定 的水準。Johnny Depp角色吃重,將Barrie的個性演得唯妙唯肖,比如Barrie每當新劇上演時,只敢躲在簾幕後露出一顆頭偷看觀眾的反應,多少表現Barrie 羞澀的一面。心理戲的困難在於影像無法直接呈現內心映象,必須由演出者以行為、表情、對事件的反應態度,間接地在觀眾的心中塑造出角色的心理,及心理狀態 的轉變。當然好的內心戲除了演員的演技外,劇情內容是否提供合適的表現機會,也是重點。不論如何,本片提供Johnny Depp一個飆演技的空間,喜歡他的觀眾不可錯過。

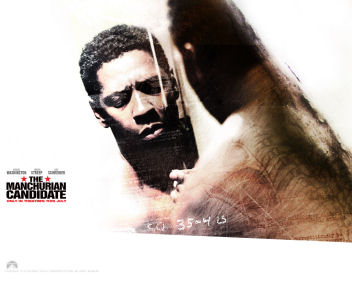

「戰略迷魂」(The Manchurian Candidate)

1962年的同名電影,以韓戰為背景;2004年以大卡司重新登場,背景改編為沙漠風暴。Denzel Washington與Meryl Streep兩大名星同台競戲,加上「沉默的羔羊」一片的導演Jonathan Demme執導,讓人忍不住想看。

1962年的同名電影,以韓戰為背景;2004年以大卡司重新登場,背景改編為沙漠風暴。Denzel Washington與Meryl Streep兩大名星同台競戲,加上「沉默的羔羊」一片的導演Jonathan Demme執導,讓人忍不住想看。 本 片劇情藉由美國總統大選事件,呈現一個政治陰謀的來龍去脈。在這個由私人財團「滿州集團」操控世界局勢的超級大陰謀底下,不論Denzel Washington所飾演的上尉Ben Marco或Liev Schreiber所飾演的中士Raymond Shaw,都只是力量卑微的螞蟻。1991年在科威特的一次偵查行動與敵接戰中,Raymond被認為是英勇拯救弟兄的大英雄,退伍從政後如今以戰爭英雄 之姿,代表某黨副總統候選人參與大選。Ben在戰時是Raymond的帶隊長官,Raymond的英勇事蹟深烙記憶,但奇怪的是每晚的夢境卻呈現相反的情 況,在夢裡Raymond是殺害同袍的兇手。一次偶然的機會中,Ben遇到了昔日戰友,獲悉戰友也時常失眠並常有同樣的夢境。這個奇妙的巧合激起了Ben 繼續追查的意志,進而揭發了跨國高科技集團,進行人體植入晶片控制思想,扶植傀儡人物奪取美國總統大位的巨大陰謀。

Denzel Washington在本片中的角色是正直的軍人,但由於曾被植入晶片進行洗腦,終日反應遲鈍昏昏欲睡,他演活了這樣的人但卻不甚討喜,因為演技並無太多 發揮空間。反觀Meryl Streep飾演一個非常強勢的女參議員,Raymond的母親,不論對黨內人事決策、對其兒子的行為舉止,都有強烈鮮明的主導意識。思考敏捷、有主見的 個性使得Meryl Streep的風采獲得搶眼的演出。她對其夫不戀權位的無法諒解,及對兒子Raymond曖昧不明的情感,促其走偏鋒選擇與「滿州集團」合作,以植入晶片 控制Raymond,期使Raymond能登上象徵世界最高權位的美國總統,一圓其夢。Raymond在良知的發覺下,以神秘的笑容讓Ben開了正確的一 槍,以犧牲生命的方式逃離了「滿州集團」的控制,重獲自由。

唯一的倖存者只有Ben,Ben重回當初進行植入手術的地方,以便復健治 癒。政治陰謀下的當事人,在經歷各種無可挽回的迫害後,也許有一天能獲得平反,但平反又能帶來甚麼?人生只有一次,過去的時光仍舊過去了,追也追不回;死 去的人永遠躺下,再也不會活回來。平反的功能在於名譽的回復,心理創傷的治療,但對死去的人沒有任何意義。我想,Ben心裡的傷痛,該是一輩子永生難忘 的。

劇情上有些小地方仍不盡合理,比如為何要在遙遠的國度藉戰爭來進行植入手術?不是太大費周章嗎?另外,怎麼會計畫在當選那天的慶功宴中進行暗殺總統的行動?這種決定似乎太不謹慎。不論如何,劇情主題在於「滿州集團」的世紀大陰謀,因此瑕不掩瑜。

自 從電子科技發達以來,人類一直幻想有一天能藉科技控制思想與記憶,思想與記憶是無形的東西,是大腦醫學仍瞭解甚少的領域。如果有一天真能控制思想,那該是 一場大災難吧,恐有毀滅人類文明的可能!試問誰願意被他人或電子晶片所控制?在控制與被控制者的對抗中,人類將有一場浩劫。還是期盼未來不會存在這種科技 吧!

「在世界的中心呼喊愛情」電影觀後

片山恭一的愛情小說「在世界的中心呼喊愛情」在日本雄據暢銷書榜,接著被拍成電影、電視劇、以及漫畫版等各種形式,讓人忍不住想看一眼,探其成名的 原因。電影版由大澤瀧夫與柴崎幸分飾成人後的朔太郎與律子,森山未來與長澤雅美飾演高中時期的朔太郎與亞紀,朔太郎在高中時期與同班戀人亞紀的種種回憶, 建構了本片劇情的主軸。

片山恭一的愛情小說「在世界的中心呼喊愛情」在日本雄據暢銷書榜,接著被拍成電影、電視劇、以及漫畫版等各種形式,讓人忍不住想看一眼,探其成名的 原因。電影版由大澤瀧夫與柴崎幸分飾成人後的朔太郎與律子,森山未來與長澤雅美飾演高中時期的朔太郎與亞紀,朔太郎在高中時期與同班戀人亞紀的種種回憶, 建構了本片劇情的主軸。 在生死離別之中,特別容易感受到令人難以忘懷的情感。亞紀的白血病,註定了沒有結果的愛情。學生時代的愛情, 純粹、天真、唯美,充滿幻想、浪漫、與期待,對任何人來說,在長大的過程中,這是一去不復返的。由於學生純愛的這種特質,更成就了回憶的美好與唏噓。在四 國的鄉下地方,高二的朔太郎原對於愛情仍處懵懂階段,而同班同學亞紀的出現,讓他的高中生活不再留白;也由於亞紀進入了他的生活,讓他逐漸瞭解到生活在這 個世界中的好處與生命的意義。

失去的,常常是最美好的。朔太郎在高二失去了亞紀,在心裡形成了一塊不可磨滅的哀傷記憶。在人生的過程 中,高中時代仍處於起步與上昇的階段,很難想像突然遇上人生結束的境遇。亞紀的死不可阻擋,青澀的碩太郎不知如何接受這種不可逆轉的事實。即將跟他結婚的 未婚妻律子,在無意間發現了這個事實,為了瞭解朔,隻身赴朔的故鄉體會一切,最後終於與朔一起完成當時亞紀未完成的遺願,到澳洲「世界的中心」Uluru 撒下亞紀的骨灰,同時意味著朔將走出陰影。

如同片中的對白,對陷入愛情的人來說,就好像是站在「世界的中心」一般,對生活有了另一番 的體會。亞紀的生日是12月17日,朔太郎是同年12月24日,「也就是說,打從我出生後亞紀就一直存在著。」因此即將失去亞紀的朔太郎,對於未來沒有亞 紀的世界,感到無名的陌生,甚至懷疑那個世界的存在。這是深陷在愛情中的每個人,應該能夠體會到的感觸吧!

我個人也有學生時代的同學 兼好朋友,在畢業後即將進入職場時,發現末期癌症而迅速去世。對於人生才剛要進入另一個階段,開始在事業上求發展的我們來說,的確是一個不小的震撼。回顧 過去大學在一起「混」的照片,對比於後來安靜而迅速的天人永隔,心海中像是失落了甚麼東西,很難獲得彌補。

日片在台灣流行的種類,都 屬於動人的愛情故事,而日片編劇也擅長描寫人與人之間微妙的情感,這是對於人性與人際間具體而微地觀察分析後的結果。我一直認為台灣本地也有能力製作這種 成本不高但內容感人的劇情片,無奈功利化的社會,使人沒有時間或不願花心思去體察人際情感的細微處,也就編寫不出這樣的劇本,或沒有公司願意製作。值得思 考的是,日片與韓片的這股流行風,是否有一天會輪到台片呢?沒有大家的認知與努力,只是緣木求魚罷了。

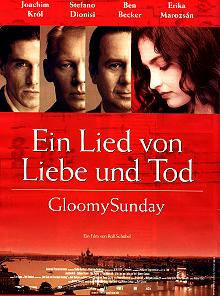

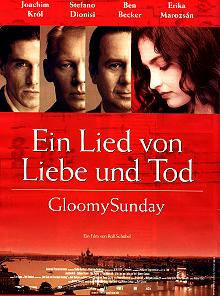

「狂琴難了」(Gloomy Sunday - Ein Lied von Liebe und Tod)

很難想像一首聽了會想自殺的「自殺聖曲」是如何。這部「狂琴難了」是1999年由德國、匈牙利合資製作拍攝的得獎片,根據1988年匈牙利作家 Nick Barkow的原著小說改編。那首鋼琴曲「憂鬱的星期天」(Gloomy Sunday)曾在1930年代轟動歐洲各國,據傳由於曲風憂鬱,曾造成一百五十多人自殺。不過小說只引用了這個部份,劇中其餘的部份都是虛構的故事。詭 異的是,「憂鬱的星期天」原作曲者在現實生活中活到1968年,死因也是自殺身亡。

很難想像一首聽了會想自殺的「自殺聖曲」是如何。這部「狂琴難了」是1999年由德國、匈牙利合資製作拍攝的得獎片,根據1988年匈牙利作家 Nick Barkow的原著小說改編。那首鋼琴曲「憂鬱的星期天」(Gloomy Sunday)曾在1930年代轟動歐洲各國,據傳由於曲風憂鬱,曾造成一百五十多人自殺。不過小說只引用了這個部份,劇中其餘的部份都是虛構的故事。詭 異的是,「憂鬱的星期天」原作曲者在現實生活中活到1968年,死因也是自殺身亡。 近年歷數有關鋼琴家、提琴家的電影,常令我動容, 鋼琴師和她的情人(The Piano)、鋼琴師(Shine)、海上鋼琴師(The Legend of the Pianist on the Ocean)、無情荒地有琴天(Hilary and Jackie)、戰地琴人(The Pianist)一系列以琴師一生傳記為內容,或與音樂相關的愛情故事,往往扣人心弦。就其原因,藝術家往往有強於常人的愛恨情仇,感受比一般人要深刻劇 烈,這是其所以能成為藝術名家的基礎;而這種愛恨強烈的個性,容易造就出在工作上、情感上多樣化的生命。

三個男人與一個女人,在布達 佩斯的一家以薄片肉卷聞名的餐館相遇。餐館主人屬猶太人的László、受雇的鋼琴師András及美麗動人的女主角Ilona三人的三角關係獲得巧妙平 衡,三人就在這樣的平衡下快樂生活著。唯一沒有獲取芳心的德國人Hans Wieck,在第二次世界大戰時以德軍隊長的身份重回餐館,粗魯地進入他們的生活,並在仁慈的包裝下接連除去了兩個男人,終於騙取了Ilona的身體。直 到事業有成的Hans八十歲生日再回到餐館,Ilona終於在最後默默地以女人的方式報了一輩子的深仇大恨。

「君子報仇,十年不 晚」,像是基督山恩仇記般,最後的結局給予了平衡。László是個仁慈而善於理智思考的長者,在Ilona選擇András後,能推斷出與其在激烈爭吵 下完全失去Ilona,不如平和地接受事實,至少還能擁有半個Ilona,這也是許是猶太人精於商業運算、有貿易頭腦的另一種表現。András是個不折 不扣的藝術家,擁有藝術家特有的憂鬱個性,憂鬱來自於對各種事物,包括對Ilona的愛的深刻體會,因而能創作出暢銷國際的成名曲「Gloomy Sunday」。但憂鬱的個性使他逃脫不了因背叛而產生的仇恨,他懷疑Ilona與Hans交好,最後以手槍自殺結束生命,成了Hans進入後的第一個犧 牲者。Hans則是自私自利的代表,雖然László是救命恩人,但Hans滿心想到的只是如何為自己未來的事業作準備,即使德國即將戰敗,也要在戰敗前 努力從猶太人手中騙取金錢,以便攜回德國作為事業發展的資本。Ilona為了救László而跟Hans上床,但Hans最後仍把László送上死亡列 車,恩將仇報的Hans,天理能容嗎?

在電影中,美女常是劇情發展的關鍵,由匈牙利女星Erika Marozsán在片中飾演的Ilona不知風靡了多少觀眾,三個男人圍繞著Ilona轉,才有這樣悽美動人的愛情故事。此時,「Gloomy Sunday」這首曲子本身已不是重點,重點是憂鬱的人際關係、憂鬱的動蕩年代,讓人不得不思考是否結束生命才是唯一的解脫。不論如何,回想劇終前那令人 快意的復仇,除了精彩之外,能否是一切憂鬱的終結呢?

雖然獲得「金酸莓獎」多項提名,但個人感覺並沒有那麼糟。由Halle Berry、Sharon Stone主演的「貓女」,承襲美國科漫人物的精神,描述一個維護正義打擊犯罪的人物「貓女」的出身來由。

雖然獲得「金酸莓獎」多項提名,但個人感覺並沒有那麼糟。由Halle Berry、Sharon Stone主演的「貓女」,承襲美國科漫人物的精神,描述一個維護正義打擊犯罪的人物「貓女」的出身來由。