「再見了,可魯」(Quill)

一部片要賺人熱淚,並不難,把片中角色搞得楚楚可憐,悲慘至極,就成了。一部這樣的電影雖然會讓觀眾流淚,但卻不會令人感動。一部令人內心深處感動的片子,才會使人津津樂道,一看再看。「再見了,可魯」,的確值得觀眾細細品味。

主角是一隻拉不拉多犬,全片在講述這隻名叫「可魯」的導盲犬的一生。狗的壽命比人類短暫,狗的一歲大約可看成人類的七歲,因此狗再長壽也只有十幾年的生命。我自己已經養過五、六隻狗了,從狗的出生到死亡,也經歷若干次了。狗真的是人類的好朋友,牠不會騙你、不會欺負你、不會背叛你,長久在一起後就有了深厚的感情,所以當牠壽終正寢時,那種悲傷跟親人去世是一樣的。也因為經歷了多次陰陽兩隔之悲,目前暫時不敢養狗了。

可魯在仁井夫婦的寄養家庭裡,必須成長至一歲。仁井夫婦膝下無子,因此把可魯當作孩子看待。可魯在寄養家庭主要是培養與人類之間的信任,因而由椎名桔平飾演的訓練師多和田特別 告誡:「不論可魯做了甚麼,都不可以罵牠。」當一歲來臨後,多和田開著車來接走可魯,可魯在車內後座,看著仁井夫婦,配上旁白「你們不一起上車嗎?」可魯與仁井的離別,雖然狗是不會流淚的,但從生動的表情中,觀眾能想像可魯的心情如何。

可魯成為渡邊先生的導盲犬,是影片重點所在。渡邊 是個盲人,從對可魯的不信任,到信任,到不能缺少牠。渡邊的主觀意識強烈,因此難以相信一隻導盲犬的能力,但後來卻以可魯為榮,到處與人讚揚可魯。無奈只與可魯相處一年的時間,就因糖尿病住院,可魯被帶回訓練所等待。過了三年,在渡邊臨終前一個禮拜特地回到訓練所,由可魯帶領走了三十公尺最後人生的路,真是令人鼻酸。可魯對渡邊的深厚感情,由再度看到渡邊時的欣喜,與告別式中對著躺在棺材裡的渡邊靜靜望著,可深刻感受到。人比狗早死,的確讓人動容。

可魯年紀到了終於退休,再度回到仁井家養老。大家看到可魯略顯老態之樣,不得不感嘆歲月弄犬。終於可魯再也站不起來了,只能身體僵硬地躺著,等待最後的召喚。最後,仁井輕輕地對可魯說:「到了天國,要大聲地說出自己的名字,叫『可魯』。」「再見了,可魯。」我想起了以前飼養過的一隻跟可魯差不多大的狐狸 犬,當牠壽終正寢時,我也只能望著牠老邁的身軀,希望牠能沒有痛苦地去世。其實我們看不出狗有沒有痛苦,因為牠們不會有「痛苦」的表情。我想我當時的心情,可比仁井夫婦此時的心情吧!

原著改編成電影,本片可謂成功,細腻地表現出一隻拉不拉多導盲犬的一生,讓原本不瞭解導盲犬的觀眾,由漠生而熟稔,由好奇而關心,由關心而感動。電影只有短短一個多小時的呈現,卻發展了生老病死的過程,令人感慨,不勝唏噓。我們只有更把握現在,不要浪費生命中的任何一個時刻吧!

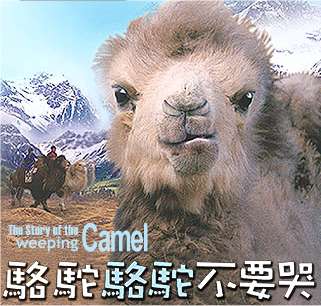

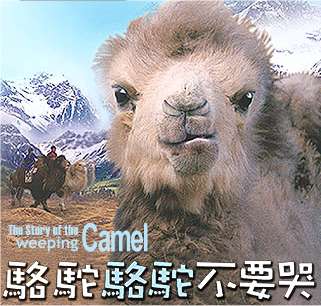

「駱駝駱駝不要哭」(The Story of the Weeping Camel)

這部片的由來,是兩位德國慕尼黑影藝學院主修電影的學生的畢業傑作,其中一位是道道地地的蒙古姑娘。大家都知道在沙漠中最常使用的交通工具是駱駝,但有多少人瞭解駱駝與蒙古人逐水草而居的生活景況?這部片是個小品電影,以紀錄片的拍攝手法,述說一個與駱駝生產有關的故事,並真實展現一個蒙古家族成員 的生活。

這部片的由來,是兩位德國慕尼黑影藝學院主修電影的學生的畢業傑作,其中一位是道道地地的蒙古姑娘。大家都知道在沙漠中最常使用的交通工具是駱駝,但有多少人瞭解駱駝與蒙古人逐水草而居的生活景況?這部片是個小品電影,以紀錄片的拍攝手法,述說一個與駱駝生產有關的故事,並真實展現一個蒙古家族成員 的生活。

全片的景觀都在蒙古戈壁大沙漠,片中對白的部份極少,都是家族成員間的普通對話。故事主軸圍繞於一頭普通駝色的母駱駝,在生產過程中難產,在家人的幫助下終於順利生出一頭毛色全白的小駱駝。但母駱駝並不愛這頭毛色相異的小駱駝,拒絕授乳,導致小駱駝饑餓難耐,可憐的小駱駝無法獲得母愛。家人無計可施,只好採用古法,請來會演奏「馬頭琴」的琴師,對母駱駝演奏琴音優雅的傳統音樂,母駱駝竟心有所感,流下眼淚(這大概是中文片名的 由來),終於願意給小駱駝吃奶,給予小駱駝應得的母愛。

片中蒙古家族的各個角色都不是專業演員,可說是他們普通生活的情況罷了,類似 紀錄片。至於駱駝就更不用講了,生產小駱駝是真的,不給予吃奶也是真的。既是真實,就不免有些單調。平心而論,若只敘述駱駝生產的故事的確有些貧乏,但加入了家族成員間的互動就有成功點綴的效果。尤其是哥哥杜德(Dude)帶著弟弟烏嘎那(Ugna)那段,烏嘎那在省城裡大開眼戒,被電視、電玩吸引,因為戈壁中的蒙古包家裡從來沒看過這些先進的電子產品,那種殷殷期盼有台電視機的可愛眼神,相信已深深嵌入觀眾的心坎,恨不得自己掏腰包買台電視機給他。

兩 位主角,母駱駝與小駱駝,都有自己的名字。母駱駝叫Ingen Temee,小駱駝叫Botok,這是電影中少有的。母駱駝流眼淚的那一段,也許是用特殊方式製作出來的,但配合地天衣無縫。一個經濟貧窮但心靈富有的蒙古四代同堂甜蜜家庭,可能是你我生活在富裕台灣的人們所比不上的。

「機械公敵」(I, Robot)

Isaac Asimov以擅長科幻小說聞名,他所建構的未來世界除了充滿尖端科技外,常含有深刻的寓意,值得讀者深思。這部「I, Robot」是Asimov的原著小說改編,單就這一點就吸引大批觀眾進場觀賞了。

Isaac Asimov以擅長科幻小說聞名,他所建構的未來世界除了充滿尖端科技外,常含有深刻的寓意,值得讀者深思。這部「I, Robot」是Asimov的原著小說改編,單就這一點就吸引大批觀眾進場觀賞了。

我喜歡看好的科幻電影。現實太過呆板無變化,一成不變的上下班或上下學使得人們的創造力漸漸降低,生活再怎麼多采多姿,總脫離不了現實。科幻電影會在兩個小 時的時間裡,將你帶往一個幻想世界,暫時離開實際,在科幻的時空中,有許多的智慧、場景值得我們去挖掘、去體會。機械公敵,無疑是這樣的一部片。

時 間在30年後的2035年,那時機器人已變成人類不可或缺的家電之一。當時USR公司所開發的機器人遵守貫通全片的三大法則:一、機器人不能傷害人類,或坐視人類受到傷害而袖手旁觀;二、除非違背第一法則,機器人必須服從人類的命令;三、在不違背第一和第二法則前提下,機器人必須保護自己。這三條法則有順 序性,邏輯上的結構很嚴密,確保機器人能保護人類,行有餘力再保護自己。

USR公司的機器人NS4是保有上述三條法則的產品,新一代 的產品NS5雖仍遵守三法則,卻發生問題了。因為NS5的控制核心發生了Dr. Lanning在生前所預測的機器人自我進化過程,中控核心電腦V.I.K.I.以優異的智慧,對三法則予以全新的詮釋。V.I.K.I認為,人類不斷重覆自我破壞的行為,由人類來控制地球只會互相傷害,這違反了第一條法則,因此下令所有機器人NS5接管世界,以避免人類無謂的傷亡。這樣的推理邏輯雖有些牽強,但卻值得我們思索。

Dr. Lanning提早預測如此的事情即將發生,因此在生前製造了一個更先進、更強壯的機器人Sonny。Sonny給了主角由Will Smith飾演的警探Del Spooner許多線索,讓Spooner能發掘出真相。Spooner是個喜歡復古簡單生活的人,對機器人存著不信任態度,最後由於Sonny的幫助, 對機器人的態度改觀。Spooner對機器人不信任的原因值得我們深思。他的老婆小孩都在一次車禍中喪生,車禍發生後隨行的機器人基於法則一必須救人,卻 由於計算出救Spooner成功的機率遠大於救其小孩的機率,而選擇救出Spooner。對Spooner而言,就算救其小孩成功的機率多麼微小,也應當先選擇救出小孩,因此事件,Spooner不再信任只會根據數字作決策的機器人。

機器人不懂人情世故,沒有情緒反應,所作出的決策是公正的,但缺乏因地制宜的變通。這反應在我們這樣的程式設計者,所設計的程式只能根據有限的條件,來決定整個決策樹的長相,現有技術不可能達到完美的考慮而作決策,因此總有缺憾。30年後的技術,在這方面不知是否會有長足的進步,我不敢斷言。不過我想,要像片中的機器人那般身手矯健,跳上跳下,又能維持平 衡不倒,應該是不可能達成的。

也許未來總有一天,機器人果真成為人類生活中的好幫手,服務人類,像稱職又不會累的佣人一般方便。但是否有一天,機器會有「自我認知」的能力?所謂自我認知就是意識到自己是個甚麼東西的能力。缺乏自我認知,就缺乏情緒。機器沒有像動物般的情緒,使其專門為服務人類而存在,但沒有情緒,就不免對於若干情況的判斷失之以情。有了模擬人類情緒的機器又如何呢?會不會增加相對的危險性?會不會發生許多科幻小說所敘述的,機器人產生取代人類稱霸地球之心?這些問題雖然都有點像在作白日夢,畢竟還沒有到必須思考擔心的時候,但思考這些問題卻能讓我們更瞭解何謂人類,以及人類存在的價值等核心問題。也許,科幻電影的價值就在此吧!

「三十姑娘一朵花」(13 Going On 30)

一齣小品,藉由一個未知的科幻事件,使女主角夢想成真,進而展開一段冒險與自我領悟的過程。

女主角Jennifer Garner,在片中飾演Jenna Rink的角色。Jenna原本只有13歲大,由於受到同學的戲弄,在一個生日宴會中許下立刻變成30歲的願望。這個願望陰錯陽差成真,Jenna突然變 成一個事業有成的女強人,眾朋友同事唯她馬首是瞻。美夢成真的Jenna並沒有因此而快樂的生活,因為身邊沒有真正的朋友,原本身邊的人都因她急功近利的個性而遠離,連小時仰慕她的Matt都不再與她聯絡。在與Matt因工作而相處的日子裡,Jenna發現Matt是最瞭解她的人,但Matt即將與他人結婚,Jenna發現夢想成真的世界其實並不是她想像的那麼美好。最後Jenna選擇回到過去,終於能掌握住Matt這個當初真心對她好的男人。

真是個小品電影,女主角Jennifer Garner也不是很有名,但簡單的劇情對我們應有所啟發。人生只有一次,但很多人曾經歷過這樣類似的想法:「如果當初走另外一條路就好了」。蘇格拉底曾讓他的學生順著果園小徑摘果子,並約定不能走回頭路,看誰摘的果子最大。走完後有學生要求再走一次,蘇格拉底說:「沒有第二次,人生就是如此。」人生就是如此,任一時刻只能有一種選擇,因此當事情不順遂時,常有人會後悔當初沒作另一種選擇。但誰又能證明,當初作另一種選擇會比現在的選擇好呢?蘇格拉底也曾說:「結不結婚,都會後悔。」後悔是人的天性,但人卻沒有第二次選擇的權力。

Jenna Rink因為13歲時的不順遂,直覺認為另一種情況,若她已30歲便能改善現狀。命運安排讓她實現了夢想,但夢想的實現證明並沒有比原本的好,終讓她徹底覺悟,瞭解只有把握當下才是最好的選擇。我們也該領悟,在人生的旅途中,不論每一次選擇的結果是好是壞,都不需要後悔;相反的,把所作的選擇做到最好,才是應有的態度。

「魔戒三部曲」(The Lord of the Rings)

這部片早已是無人不知無人不曉,唯我直到最近才欣賞了第三部曲,三曲齊備成就了一個完整的長篇故事。Tolkien所著的魔戒三部曲不愧是奇幻文學的濫殤,書中虛構的第三紀元中土世界的一切,已成為魔戒迷神遊的目標。

要 將這部巨著拍成電影的確不容易,尤其奇幻小說的場景與人物都是虛構的,那種獨特的建築,或高聳挺拔,或巨石堆砌,或鋼鐵塑造,在現實中從未見著;人物更是各種各樣,除了人類是必備的種族外,矮人、精靈、半獸人、巫師、神仙等千奇百怪的造型,全部要具體化演出,實在是很大的挑戰。這樣虛構的世界,由電影將之成真,使觀眾除了原著文字栩栩如生地描述外,感受到眼見如實的擬真效果,真是一大娛樂享受。

大約六年前,PC Game的市場開始流行即時戰略遊戲,那時像Warcraft魔獸爭霸、Age of Empires世紀帝國等,只要愛玩電腦遊戲的學生幾乎都愛玩。當時不瞭解何謂奇幻文學,對遊戲中充斥著精靈、半獸人等虛構的種族覺得很奇怪,但當我們完全陷入其中時,又往往無法自拔,直到廢寢忘食。這就是奇幻世界的魔力。現實生活往往平淡無奇,虛擬世界卻是想像無限,暫時跳脫現實最有娛樂效果。

像 本片這種惡與善的爭鬥,其實觀眾都心知肚明最後的結果一定是善有善報惡有惡報,善獲得了最後的勝利,和平終究來到。因此劇情雖曲折離奇,但一定會化險為夷,貴人相助。我反倒欣賞片中那種氣勢磅礡的戰爭場景,當魔多大軍進攻時那種天崩地裂的震撼,人類雖處弱勢但不屈不撓誓死抵抗的氣魄,當人類即將覆滅前,援軍及時趕到向半獸人軍團反攻的氣勢,與觀眾對人類軍隊的同理心而產生同情的情緒反射,才是本片值得欣賞之處。魔戒遠征軍由不同種族的菁英所組成,Tolkien特別著重哈比人的份量,也演活了佛羅多的哈比人性格。人類雖崇尚和平,但卻是充滿貪婪,容易被誘惑的個性,值得我們思考。

片中爭戰不已的中土世界,是在紐西蘭取景,也許,那會是我下一個遊覽的目標吧!